腰围数字背后的身体叙事:从68厘米到文化符号的嬗变

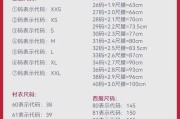

“68腰围是几尺几?”——这个看似简单的单位换算问题,却像一把钥匙,不经意间打开了中国社会身体观念变迁的宝盒。当我们用计算器得出68厘米约等于2尺04(1尺=33.33厘米)的答案时,实际上已经完成了一次从现代公制到传统市制的文化穿越。在这个数字转换的背后,隐藏着我们对身体的理解、对美的定义以及对自我认同的不断重构。

在中国传统社会中,“尺”和“寸”作为身体测量的基本单位,承载着丰富的文化内涵。古代文献中常见“腰如约素”、“纤纤束素”的描写,却鲜有具体数字记载。这是因为传统审美更注重整体的和谐与意象的美感,而非精确的数字指标。人们对身体的认知融入在日常生活的实践经验中,裁缝的一双手、眼就是最准确的尺码,服装 *** 讲究“量体裁衣”,强调的是个体差异与合身度。

随着现代化进程的推进,公制单位逐渐取代市制单位,数字开始主导我们对身体的认知。68厘米腰围这个具体数字的出现,标志着身体被纳入标准化、量化的现代性框架中。这种转变不仅改变了我们描述身体的方式,更深刻地影响了我们看待身体的角度。身体从主观感受的载体变成了客观数据的 *** ,每一个部位都可以被测量、被比较、被评价。

当下社交媒体上,“A4腰”、“反手摸肚脐”等挑战流行,68厘米腰围被赋予了一种理想化的象征意义。无数女性以此为目标进行极端节食、疯狂健身,甚至寻求医美手术的干预。我们对这个数字的痴迷,折射出当代社会对女性身体的规训与控制。福柯所说的“生命权力”在现代以更加隐蔽的方式运作——通过美容杂志、健身广告、网红推荐,将特定的身体标准内化为个体的自我要求。

数字本身的冰冷与客观性掩盖了其背后的文化建构。68厘米在不同身高、骨架的人身上呈现完全不同的视觉效果;同样腰围的人可能因脂肪分布不同而拥有截然不同的体型。我们却习惯性地忽略这些差异,将数字绝对化、神话化。这种数字化身的异化过程,使我们将自己的身体视为需要不断修正和改进的对象,而非值得接纳和珍惜的主体。

在全球化背景下,身体标准也在经历着跨文化的交流与融合。西方“沙漏身材”的理想与东方“纤细柔美”的传统审美碰撞,创造出新的身体标准。68厘米腰围在这一过程中获得了超越本土文化的意义,成为全球性美丽话语的一部分。这种看似自由的选择背后,实则是全球资本通过美容、健身、时尚产业推广的消费主义价值观。

面对68厘米这个数字,我们需要恢复一种主体性的身体观:认识到身体不仅是测量的对象,更是体验世界的主体;不仅有着外在的形态,更承载着个人的历史与情感。健康应成为我们衡量身体的首要标准,而非盲目追求某个特定数字。多元的身体形态应当得到尊重与认可,而非被塞进统一的模具中。

从68厘米到2尺04的转换,表面上只是单位的换算,实则跨越了传统与现代、主观与客观、个体与社会之间的鸿沟。当我们再次问起“68腰围是几尺几”时,或许应该同时思考:这个数字对我们意味着什么?我们为何如此关注这个测量?在数字之外,我们的身体还有哪些值得珍视的价值?回答这些问题,可能比单纯进行单位换算更有意义。

最终,每一个身体都是独特的生命叙事,不应被简化为冰冷的数字。68厘米或2尺04只是一个参考值,真正定义我们的,不是腰围尺寸的大小,而是我们如何在这个数字化的时代中,保持对自身身体的自主理解和价值判断。

资讯网

资讯网