跨越音符的边界:伯克利音乐学院的招生哲学与艺术人格的甄选

当全球无数怀揣音乐梦想的年轻人提起伯克利音乐学院,他们的眼中总会闪烁起特殊的光芒。这座位于波士顿的音乐圣殿不仅培养了众多格莱美奖得主和业界翘楚,更以其独特的招生理念重新定义了音乐教育的边界。然而,许多人不知道的是,伯克利寻找的不仅仅是技术娴熟的乐手或嗓音完美的歌者,而是在寻找那些能够用音乐讲述生命故事的艺术人格。

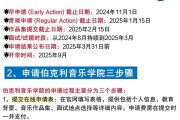

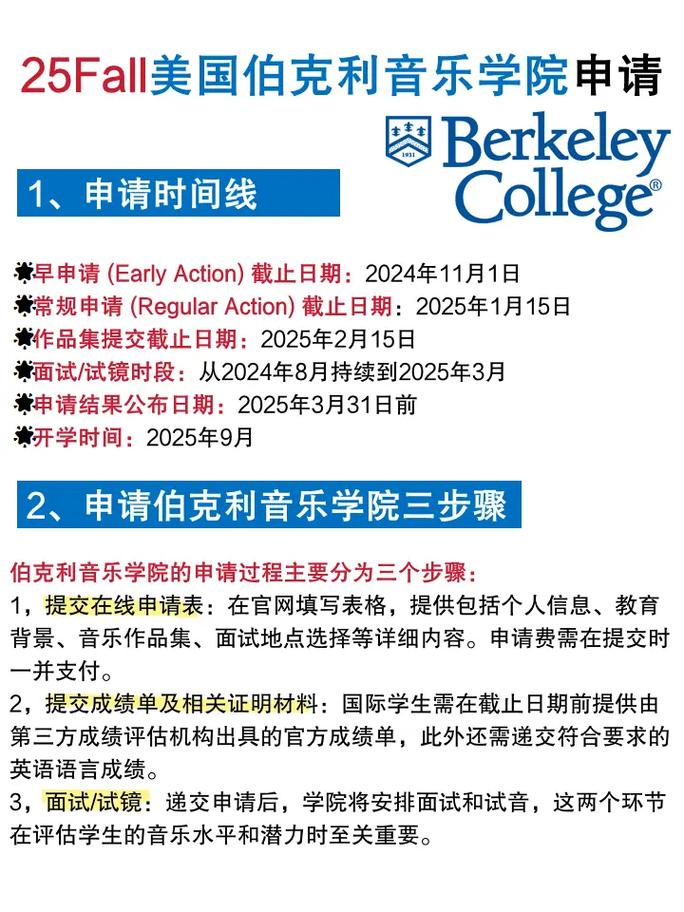

伯克利的招生过程是一场对音乐综合能力的深度考察,其中audition(试音)和interview(面试)构成不可分割的整体。在试音环节,考官并不期待听到毫无瑕疵的机械表演,而是寻找那些即使存在技术缺陷却充满情感张力的演绎。一个略有走音但充满灵魂力量的演唱,往往比完美无缺却缺乏个性的表演更能打动招生官。这种评判标准背后是伯克利的核心信念:技术可以教授,但对音乐的热爱与独特表达却是与生俱来的珍宝。

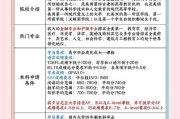

学术要求方面,伯克利展现出令人惊讶的灵活性。与传统音乐学院对理论考试的严格侧重不同,伯克利更关注申请者的音乐潜力和学习能力。即使申请者没有接受过系统乐理训练,只要能够展现出良好的音乐感知力和成长可能性,仍然有机会获得录取。这种包容性来自一个深刻认知:音乐教育不应只为那些已有优越资源的人敞开大门,而应该为各种背景的音乐热爱者提供成长机会。

语言能力要求则体现了伯克利作为全球音乐教育领导者的国际视野。托福72分或雅思6分的门槛相对宽松,反映出学院更看重音乐语言而非英语熟练度。在伯克利看来,音乐本身就是一种超越文字的世界语言,能够连接不同文化背景的个体。这种多文化环境恰恰成为学生创造力培育的沃土,来自世界各地的音乐传统在这里碰撞融合,孕育出全新的艺术表达。

作品集的准备策略最能体现伯克利的招生哲学。学院明确表示,他们不希望听到刻意迎合潮流的复制品,而是期待发现申请者最真实的声音。一位招生官曾分享:“我们每年都会听到成千上万的《All of Me》翻唱,但那个用自制乐器演奏自己创作的少年,即使技术粗糙,却让我们看到了音乐的真正未来。”这种对原创性和真实性的极致追求,使伯克利始终站在音乐创新的前沿。

面试环节常常是申请过程中最令人紧张也更具启发性的部分。当考官问及“你为什么创作音乐”时,他们不是在寻找标准答案,而是在探测申请者的艺术动机和自我认知。那些能够坦诚分享自己音乐旅程中的挣扎与突破的申请者,往往比仅仅罗列成就的申请者更能赢得考官的青睐。

伯克利音乐学院在招生中展现出的前瞻性还体现在对新兴音乐领域的开放态度。电子音乐 *** 、游戏音频设计、音乐治疗等现代音乐应用领域与传统表演专业获得同等重视,反映了学院对音乐产业变迁的敏锐把握。这种与时俱进不仅拓宽了音乐教育的边界,也为不同特长的申请者提供了展现自我的多元舞台。

纵观伯克利的招生要求,我们看到的不仅是一所学院的录取标准,更是一种音乐教育哲学的具象化:技术服务于表达,传统与创新对话,多样性孕育创造力。在这里,招生过程不是简单的筛选机制,而是一次对未来音乐图景的共同想象。

对于梦想进入伯克利的申请者而言,最重要的准备不是机械地提升技术指标,而是深度探索自己的音乐身份——我为何被音乐召唤?我希望通过音乐表达什么?唯有找到这些问题的答案,才能在这场艺术对话中展现出真正的自我,跨越音符的边界,抵达音乐的无限可能。

资讯网

资讯网