键上春秋:五笔输入法中的文化密码与思维重塑

在键盘敲击声此起彼伏的数字时代,“先五笔怎么打”这个问题仿佛是一把钥匙,不经意间打开了一扇通往另一种思维方式的大门。五笔输入法不仅仅是一种文字输入工具,更是汉字文化在数字世界的延伸与重构。当我们在搜索引擎中输入“先五笔怎么打”时,我们寻求的不仅是一个简单的按键组合,而是对一种文化编码系统的探索。

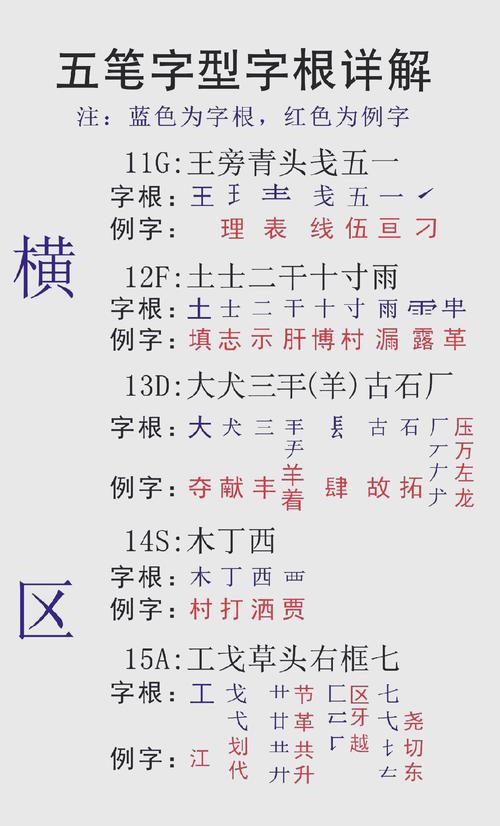

五笔字型输入法由王永民先生于1983年发明,其诞生背景正值计算机技术初入中国,如何让方块汉字与西方发明的键盘和谐共处成为时代课题。五笔输入法的创造性在于它没有简单地采用拼音转译的方式,而是深入汉字内部结构,将笔画归纳为“横、竖、撇、捺、折”五种基本类型,对应键盘上的五个区域。这种设计背后体现的是对汉字本质的深刻理解——汉字不是简单的线性排列,而是有层次的空间结构。

“先”字在五笔中的打法(TFQ)完美展示了这一系统的逻辑美学。T键代表“丿”(撇),F键代表“十”(十字结构),Q键代表“儿”(儿字底)。这三个按键不仅完成了文字的输入,更完成了一次对汉字“先”的结构解析。这种编码方式要求使用者理解汉字的内在构造,而非仅仅记忆发音。在这个过程中,用户不知不觉地接受了汉字文化的深层教育。

与拼音输入法相比,五笔输入法代表了一种截然不同的认知方式。拼音输入基于声音符号,延续了口语思维的线性特征;而五笔输入则基于形体结构,激活了使用者的视觉空间思维能力。研究表明,长期使用五笔输入法的人对汉字结构的敏感度明显高于拼音用户,这种差异不仅体现在文字输入效率上,更影响了整体的思维方式。五笔用户往往更注重事物的内在结构和组织关系,这种结构性思维在问题解决和创新思考中具有独特价值。

在人工智能语音识别技术日益成熟的今天,五笔输入法似乎面临着被边缘化的风险。然而它的文化价值却在这种挑战中愈发凸显。五笔不仅是一种输入方式,更是一种文化传承的载体。每一个五笔编码背后都隐藏着对汉字构形的理解,每一次拆字过程都是对汉字文化的温习与巩固。在全球化语境下,这种深植于本土文化的技术产品成为了文化认同的一种形式。

学习五笔输入法的过程本身就是一种思维训练。初学者往往会经历从“拆字困难”到“条件反射”的认知转变,这个过程实际上是在大脑中重建一套文字处理系统。当我们反复练习“先打TFQ”这样的编码时,我们不仅在记忆按键组合,更在潜移默化中内化了汉字的构造规律。这种内化过程对认知能力的提升远超单纯的工具使用。

数字时代带来了信息的爆炸性增长,同时也带来了注意力的碎片化和思维的表面化。在这样的语境下,五笔输入法所代表的结构化、深度化的思维方式反而显示出特殊价值。它要求用户停下来思考汉字的结构,这种短暂的停顿在高速运转的数字世界中成为一种难得的思考间隙。在这个意义上,五笔输入法不仅是一种文字输入工具,更是一种对抗思维浅表化的技术实践。

当我们再次回到“先五笔怎么打”这个问题时,它已经超越了单纯的技术询问,引向了更深层的文化思考。每一个寻求这个答案的人,都在无意中参与了一场数字时代的文化传承。五笔输入法像一座桥梁,连接着古老的汉字文化与现代的数字文明,让使用者在每一次按键中都能触摸到文化的脉络。

在这个语音识别和预测输入日益主导的时代,五笔输入法或许不再是主流选择,但它所承载的文化价值和思维模式依然值得珍视。就像书法在钢笔时代后的艺术升华一样,五笔输入法也可能在技术演进中找到新的定位——不仅是实用工具,更是文化认同的载体和思维训练的途径。

键上春秋,字里乾坤。每一次“先打TFQ”的输入过程,都是对汉字文化的一次微小致敬,也是对结构性思维的一次细微锻炼。在这看似简单的按键组合中,蕴藏着中华文化适应数字时代的智慧与韧性。

资讯网

资讯网