重量的迷思:当3000公斤叩响认知之门

清晨的菜市场,一位老农指着三轮车上堆积如山的白菜对顾客说:“这批货足足3000公斤!”顾客愣了一下,迟疑地问道:“那是多少吨来着?”老农脱口而出:“3吨呗!”这个简单的换算,却在空气中激起了不易察觉的思维涟漪。我们生活在一个被数字包围的时代,却鲜少思考这些数字背后的认知框架如何塑造了我们理解世界的方式。

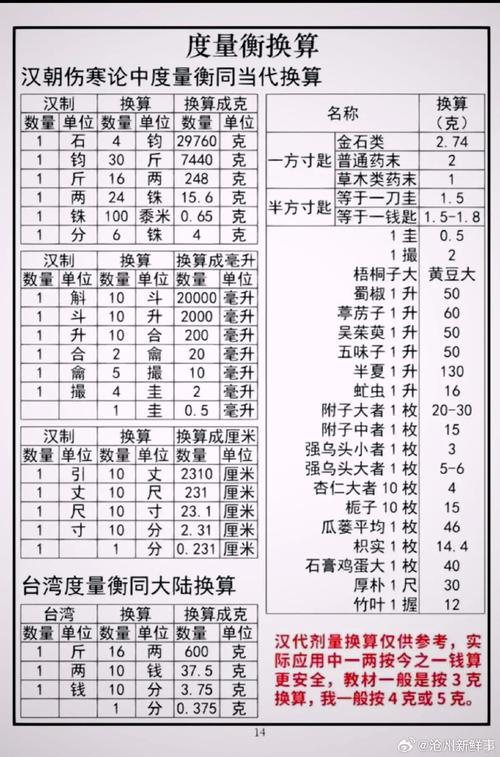

公斤与吨的换算关系是数学中最基础的单位转换——1吨等于1000公斤,因此3000公斤等于3吨。这个计算简单到几乎不需要思考,但正是这种“不需要思考”,掩盖了人类认知发展史上一次深刻的革命。单位制的出现并非偶然,它是人类试图理解并量化世界的智慧结晶。从用手掌、脚步丈量土地,到统一重量单位的出现,我们逐渐建立了一套共享的测量语言,使得3000公斤能够被无缝转换为3吨,让不同时空的人们能够精确交流物质的数量。

当我们说“3000公斤”时,脑海中浮现的可能是具体物象——三辆小轿车的重量,一群牛的体重总和;而说“3吨”时,我们想到的或许是更大的尺度——一辆卡车的载重量,小型桥梁的承重能力。这种微妙差异揭示了单位选择如何悄然影响我们的认知图景。公斤更适合人体尺度的感知,而吨则拓展了我们的想象边界,让我们能够概念化那些超出日常经验的重量。

从文化视角看,不同测量系统间的转换障碍曾造成过令人啼笑皆非的误解。1999年,美国宇航局的价值1.25亿美元的火星气候探测器任务失败,原因正是工程师混淆了英制单位和公制单位。这个价值昂贵的“单位混淆”案例警示我们:即使是最简单的单位转换,也承载着不同文化、不同认知体系对话的深层挑战。3000公斤等于3吨,不仅是一个数学事实,更是人类寻求共通衡量标准的见证。

在现代社会,这种单位换算能力呈现出前所未有的重要性。全球贸易中,集装箱以吨为单位计费,而内部商品却以公斤为销售单位;国际科研合作中,数据共享必须建立在统一单位基础上;气候变化讨论中,二氧化碳排放量以亿吨计量,却需要转化为普通人可理解的日常类比。当我们能够自由地在不同量级间切换视角,我们实际上获得了在不同维度上思考同一问题的能力。

那些认为“3000公斤=3吨”太过简单而无价值的人,或许未能洞察到其中蕴含的认知解放意义。这种转换能力代表了一种思维灵活性——既能看到树木(公斤级的精细),也能见到森林(吨级的宏观)。这种能力在信息爆炸的时代尤为珍贵,它训练我们在微观与宏观之间自由游走,在具体与抽象之间灵活切换。

下一次当你进行单位换算时,不妨暂停片刻,思考一下这个简单动作背后的深刻意义。3000公斤等于3吨,这个等式连起的不仅是两个数字,更是人类理解世界的两种尺度,两种视角,两种维度。掌握这种转换能力,就是获得了一把钥匙,能够打开更多认知之门,让我们在复杂多元的世界中更加从容地穿行。

在这个被数据淹没的时代,真正的智慧或许不在于记忆更多信息,而在于如何在不同量级、不同单位、不同视角间自由转换,从而获得对事物更全面、更深刻的理解。3000公斤等于3吨——这个简单的等式提醒我们:最基础的认知工具中,往往蕴含着最深邃的智慧。

资讯网

资讯网