打破分数的神话:伯克利音乐学院与音乐教育的灵魂重构

在世界音乐教育的版图上,伯克利音乐学院始终是一个独特而耀眼的存在。每年,无数怀揣音乐梦想的年轻人将目光投向这座位于波士顿的艺术殿堂,心中萦绕着同一个问题:“录取分数线是多少?”然而,伯克利的回应却出人意料——这里没有传统意义上的“分数线”,没有冰冷的数字门槛,有的只是一套颠覆常规的选拔哲学。这种独特的录取机制不仅重新定义了音乐人才的评估标准,更对全球艺术教育提出了深层次的拷问:我们究竟应该用怎样的尺度衡量艺术的价值?

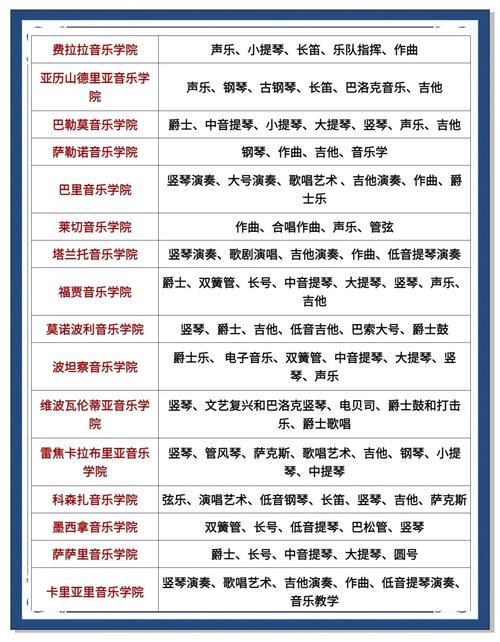

伯克利音乐学院的录取过程是一场对音乐才能的全方位审视。与寻常高校依赖标准化考试成绩不同,伯克利要求申请者提交作品集、参加试音面试、展示音乐理论基础和即兴创作能力。这一复杂流程背后蕴含着一种教育理念:音乐不是可以简单量化的知识体系,而是一种需要被感知、理解和创造的艺术形式。在这里,一个SAT数学满分但乐感平庸的申请者,很可能败给一位考试成绩普通却拥有惊人即兴才华的学生。这种选拔方式承认了音乐的不可简化性——它无法被压缩为一个数字,也不应被压缩为一个数字。

伯克利的“无分数”录取实际上构建了一种更为公平且更具洞察力的评价体系。传统考试往往偏爱那些擅长应试的群体,却可能遗漏那些有着非凡创造力但不太适应标准化测试的人才。音乐尤其是爵士、流行和现代创作领域的实践表明,艺术创造力与考试能力之间存在显著差异。伯克利通过多维评估,为那些可能在其他教育体系中被边缘化的音乐天才提供了机会。这种制度设计暗合了多元智能理论,承认人类才华的多样性和不可通约性——一个鼓手的节奏感与一个作曲家的和声学造诣如何用同一把尺子衡量?

这一录取哲学对全球艺术教育产生了深远影响。它挑战了以分数为导向的教育惯性,提出了一种可能性:艺术人才的选拔可以超越量化评价的局限。在伯克利的模式中,我们看到了教育评价从“标准化”向“个性化”的范式转变。这种转变不是降低标准,而是设立了更高更全面的标准——它不仅要求技术娴熟,更看重艺术个性、创造潜力和音乐表达能力。这种全面评估虽然需要更多资源和精力,却能够更精准地识别真正的艺术人才。

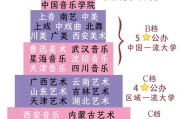

反观国内艺术教育,我们仍深陷分数主义的窠臼。艺考分数线、文化课分数线构成的双重枷锁,很可能正在系统性地排除某些类型的艺术人才。那些专业能力突出但文化课稍逊的学生,那些富有创造力却不擅应试的奇才,在现行制度下难有出头之日。伯克利的模式为我们提供了一面镜子,映照出艺术教育评价体系的另一种可能——是否可能减少对分数的依赖,增加对艺术本质的关注?是否能够建立一种既保持公平性又尊重艺术特殊性的选拔机制?

当然,伯克利模式并非完美无缺。主观评价可能带来的偏见、评估标准的一致性问题都是挑战。但其核心价值在于提醒我们:教育尤其是艺术教育,本质上是对人的培养而非对分数的追求。真正的艺术教育应该能够识别并滋养每种独特的音乐 voice,而不是用同一把尺子修剪所有萌芽的才华。

在算法推荐和人工智能日益渗透音乐创作的时代,伯克利坚持的“人的评价”反而显现出前所未有的价值。当技术能够模仿甚至超越人类的某些音乐技能时,那些无法被量化的品质——情感表达、艺术个性、文化理解——恰恰成为人类音乐家的最后堡垒和更高价值。伯克利的不唯分数论,在这个技术颠覆的时代意外地成为了人文精神的守护者。

伯克利音乐学院没有分数线这一事实,最终指向一个更为深刻的命题:艺术与教育本质上都是对抗简化主义的人类实践。在这个过于追求量化、效率和标准化的时代,保留一块无法被数字化的领域,或许正是教育最为崇高的使命之一。那些怀揣梦想的年轻人应该记住:真正的音乐从来不在分数线的此岸或彼岸,它在你创造的声音里,在你表达的情感中,在你与世界共鸣的那一刻。伯克利的不唯分数论最终告诉我们:艺术教育的终极目标不是选拔会考试的人,而是培育能够丰富人类精神世界的艺术家。

资讯网

资讯网