时间的界碑:私家车强制报废政策背后的文明演进

清晨的阳光洒在斑驳的车身上,老式桑塔纳的引擎发出熟悉的轰鸣,这已是它服役的第二十个年头。车主李先生轻抚方向盘,仿佛在与一位老友对话。在中国,像这样的“高龄”私家车究竟能行驶多久?法律是否已为它们的寿命划下明确的终止线?——答案或许比许多人想象的更为复杂,也更为深刻。

纵观全球汽车报废制度,呈现出一幅多元的图景。在汽车文化深厚的美国,大部分州并未设置严格的强制报废年限,只要通过年检即可合法上路;日本的“车检鬼”制度以严格著称,但同样不设强制报废年限,高昂的维护成本自然促使车辆更新;德国则通过环保标准间接引导老旧车辆淘汰。这些各异的制度设计,反映了不同社会对车辆属性认知的差异——究竟是纯粹的交通工具,还是承载着文化与情感的特殊存在。

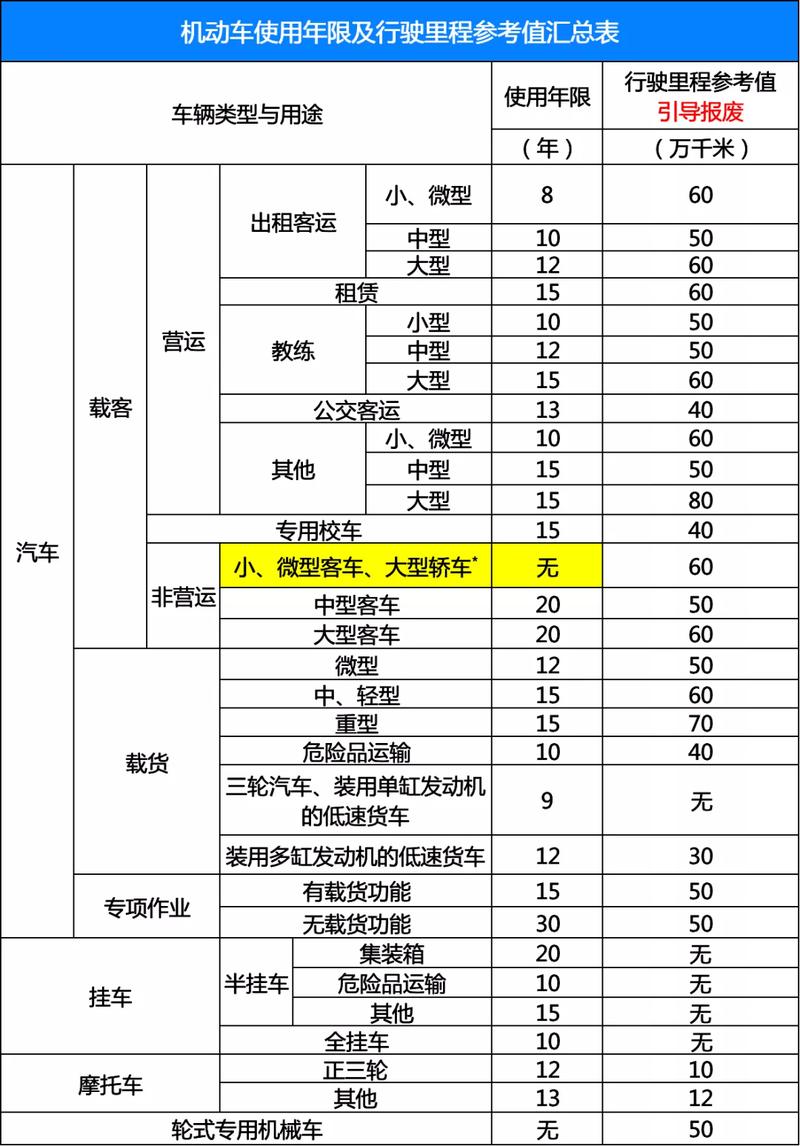

回望国内,我国私家车强制报废制度的演变恰如一面镜子,映照出社会发展阶段的变迁。上世纪90年代,《汽车报废标准》明确规定私家车10年强制报废,后延长至15年。这一政策源于特定历史时期:道路基础设施薄弱、汽车制造水平有限、安全隐患突出。随着技术进步与社会发展,2013年《机动车强制报废标准规定》迎来了历史性转变——取消了私家车强制报废年限,转而采用行驶里程达到60万公里后“引导报废”的新模式。

这一政策转型背后蕴含着深刻的治理智慧。取消强制报废年限,体现了对私有财产的尊重,符合《物权法》的基本精神;同时以里程数为参考指标,兼顾了公平性与科学性——车辆损耗主要来自使用而非时间流逝。更为重要的是,新规建立了以检测结果为导向的管理机制,只要通过年检,即使车龄超过15年仍可合法上路。

政策转变的背后,是中国汽车工业的长足进步。上世纪八十年代的国产汽车,行驶十万公里可能已经濒临“寿终正寝”;而当今制造的汽车,正常维护下行驶六十万公里并非难事。同时,机动车检测技术的提升也为科学评估车况提供了可能,使基于实际状况的监管取代了简单粗暴的“一刀切”。

在环保层面,我国通过排放标准升级引导老旧车辆淘汰。国三、国四排放标准的车辆在多地被限制通行区域,这种以环保为导向的差异化管控,既促进了绿色交通发展,又避免了资源浪费——一辆保养良好的老车继续使用,其实比制造新车更加环保。研究表明,汽车生产环节产生的碳排放占全生命周期的10%-20%,延长车辆使用寿命本身就是一种环保行为。

面对日益庞大的汽车保有量(截至2023年底已达3.36亿辆),中国的汽车报废政策需要平衡多重目标:保障道路交通安全、促进环境保护、 *** 汽车消费、尊重财产权利。现行“引导报废”模式正是这种平衡的体现——既通过排放标准升级和检测要求确保公共安全,又避免过度干预私人产权。

站在更广阔的视角,私家车报废制度反映了一个社会的发展阶段与价值取向。从最初的“一刀切”强制报废到现在的“科学引导”,政策演变见证了 *** 治理能力的提升和对公民权利的尊重。未来,随着技术发展,我们或许会看到更加精细化的管理方式——基于实际车况的实时监测、更科学的残值评估体系、更环保的回收利用技术。

在那辆老桑塔纳的车厢里,时光仿佛凝固。它不再只是代步工具,而是承载记忆的容器,是工业产品的生命延续。中国的汽车报废政策正在学会尊重这种延续,在保障公共安全与尊重私人产权之间寻找平衡点。正如这个正在成熟的社会一样,逐渐理解有些价值无法用简单的年限来衡量,有些情感无法用冷硬的法规来切割。在这个意义上,关于报废年限的规定不仅仅是一项交通政策,更是一个社会如何对待历史、如何面向未来的文明宣言。

资讯网

资讯网