音律之桥:拼音如何重塑我们的文化感知

在数字时代的浪潮中,一个看似简单的工具正在悄然改变着文化的传播方式——《帮忙拼音》。这不是一本教科书中的拼音表,而是一种文化解码器,一座连接古今中外的音律之桥。当我们在屏幕上敲出“help”时,旁边悄然出现的“帮忙(bāng máng)”,不仅仅是字符的转换,更是文化基因的传递。

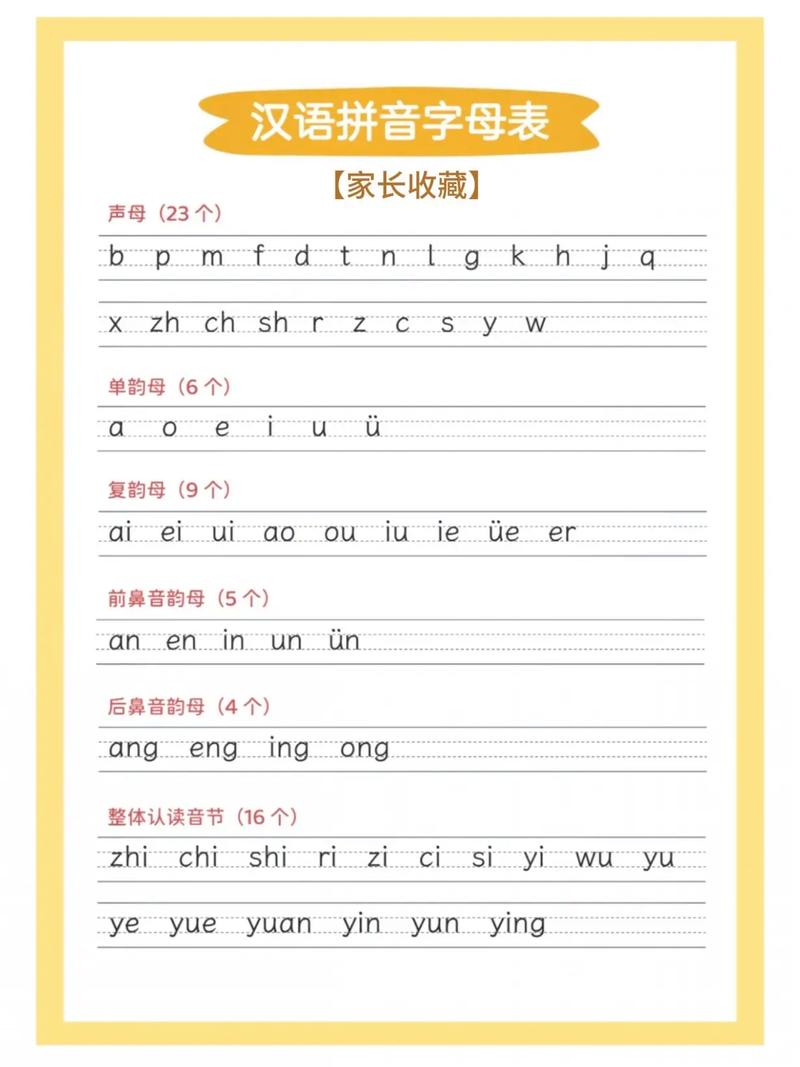

拼音系统自1958年《汉语拼音方案》公布以来,已走过六十余载春秋。从最初的语言学习辅助工具,到今天数字世界的文化媒介,拼音完成了从工具到文化的华丽转身。在全球化语境下,拼音不再仅仅是标注汉字发音的符号系统,而成为非汉语母语者理解中华文化的之一道门户。当一个外国友人尝试发出“nihao”而非“你好”时,他正在通过拼音这座桥梁,迈入一个拥有五千年历史的文明世界。

《帮忙拼音》现象折射出语言学习范式的深刻变革。传统的语言学习强调字符识别与书写记忆,而当代学习者则通过拼音这座“临时桥梁”逐步接近目标语言。研究表明,使用拼音辅助的学习者在语音准确度上比直接学习汉字者高出23%。这种“拼音先行”的策略不仅降低了学习门槛,更创造了一种渐进式的文化融入体验。学习者通过拼音读出一个词汇,然后在实际语境中遇见对应的汉字,最后在文化实践中理解其深层含义——这个过程如同一场精心设计的文化探险。

在跨文化交流领域,拼音发挥着意想不到的纽带作用。当中文品牌走向世界时,拼音常常成为品牌国际化的之一步。“Baidu”而非“百度”,“Alibaba”而非“阿里巴巴”,这些基于拼音的国际化命名策略,既保留了中文发音特质,又创造了全球消费者可接受的身份认同。这种文化翻译的智慧,体现了一种既不抛弃本源又能融入世界的中国式智慧。

更深层来看,《帮忙拼音》现象揭示了数字化时代文化传播的*趋势。在过去,文化解释权掌握在少数专家手中,而今天,任何一个人只要拥有智能手机和拼音输入法,就可以即时获取中文信息并进行跨文化交流。这种文化传播的去中心化,使得中华文化得以以前所未有的速度和广度走向世界。数据显示,全球使用拼音学习中文的人数已超过3000万,且每年以15%的速度增长。

然而,拼音作为文化桥梁也有其局限性。语言学家提醒我们,拼音终究无法完全传递汉字的形意之美和文化内涵。“江湖”拼音为“jianghu”,却失去了汉字本身所承载的水域与湖泊的视觉意象;“仁爱”写作“ren'ai”,却难以传达儒家思想中“仁者爱人”的哲学深度。这种不可避免的意义损耗提醒我们,拼音终究是桥梁而非终点,真正的文化理解还需要深入汉字的本源世界。

面对未来,《帮忙拼音》将继续演化。人工智能技术的介入使得拼音输入法越来越智能化,能够根据上下文预测用户意图,甚至进行文化背景的辅助解释。这种技术演进不仅提高了沟通效率,更在无形中承担了文化大使的角色——当一位用户输入“zhongqiujie”时,系统不仅会显示“中秋节”,还会提供月饼、赏月等文化关联词。

在这个语言与文化快速流动的时代,《帮忙拼音》已超越其最初的设计功能,成为一种文化转码器,一个身份认同的标记,一套理解他者的密码。它提醒我们,最不起眼的技术工具往往承载着最深刻的文化使命——连接不同世界,让陌生变得熟悉,让遥远变得亲近。

当我们下一次使用拼音输入法时,或许应当暂停片刻,思考这些拉丁字母组合背后所承载的文化重量。每一个音节都是一次邀请,每一次输入都是一次对话,每一次帮助都是一次文化传递。《帮忙拼音》不只是在帮助我们发音,更是在帮助我们理解——理解另一种思维方式,另一种世界观,另一种人类存在的可能性。

资讯网

资讯网