镜中情人:李宇春“绯闻男友”背后的集体叙事与符号狂欢

社交媒体又一次沸腾了。李宇春的名字与“绯闻男友”这个短语的组合,像一颗投入平静湖面的石子,激起了层层涟漪。一时间,猜测、质疑、祝福与嘲讽如潮水般涌来,将这位始终保持低调的女歌手推上了舆论的风口浪尖。在这场看似寻常的娱乐事件背后,隐藏着的是一场关于公众人物私生活的集体想象与符号消费的狂欢盛宴。

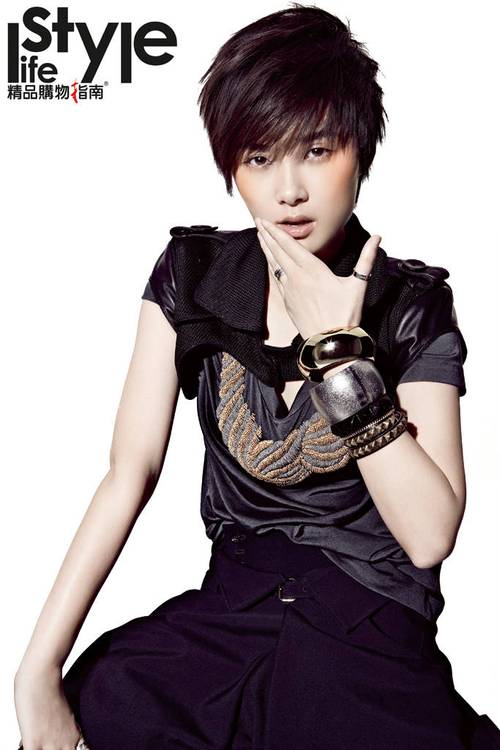

李宇春自2005年超级女声夺冠以来,以其独特的中性风格打破了传统女性艺人的刻板印象。她不像其他女艺人那样穿着裙装翩翩起舞,也不在镜头前刻意展现传统意义上的“女性魅力”。这种特立独行既为她赢得了大量忠实粉丝,也使她成为了公众持续关注的对象。在这样一个背景下,“绯闻男友”的出现不仅仅是一则普通的娱乐新闻,更成为了一个承载多重社会意义的符号事件。

纵观娱乐圈历史,公众对明星私生活的窥探从未停止。从早期的报纸花边新闻到如今的社交媒体热搜,人们对明星恋爱、婚姻、家庭的好奇心构成了娱乐产业不可或缺的一部分。在这种语境下,李宇春的“绯闻男友”之所以引发如此广泛的关注,恰恰因为它触及了公众对一个一直游离于传统性别表达框架外的艺人的想象边界——一个不走寻常路的女艺人,是否也会遵循大多数人走过的情感路径?

这场狂欢的本质是公众通过碎片化信息进行的集体叙事建构。在没有确凿证据的情况下,网民们凭借几张同框照片、几句模糊的表述,就开始编织一个完整的故事。在这个故事中,李宇春被赋予了传统社会期待中的女性角色——一个需要爱情、需要伴侣的女性。这种叙事无疑是对她多年来建立起来的独立形象的一种消解,同时也反映了社会对非传统表达方式的无意识抗拒:即使是最特立独行的女性,最终也要被纳入传统的叙事框架中才能被完全理解。

从性别视角来看,这场绯闻狂欢揭示了社会对女性艺人私生活的特别关注。相比男性艺人,女艺人的情感状态总是受到更密切的监视和更严苛的评判。一个成功的男性艺人可以凭借才华和专业成就获得认可,而女性艺人则往往还需要在合适的年龄展示合规范的情感生活与家庭角色。李宇春多年来专注于音乐创作和表演,很少公开谈论个人生活,这种选择本身就是对这种不平等期待的一种无声抵抗。

在这场舆论狂欢中,真正的李宇春反而被遗忘了。她的音乐作品、她的舞台表现、她对中国流行文化的贡献都被暂时搁置一旁,取而代之的是一个被简化、被符号化的“等待爱情的女性”形象。这种简化不仅削弱了她作为艺术家的复杂性,也反映了公众消费明星的方式——我们往往不需要真实的他们,只需要他们成为我们叙事的材料,成为我们日常聊天的谈资。

当代社会的娱乐消费已经形成了一种奇特的悖论:我们渴望真实,却又不断制造幻象;我们追求个性,却又试图将每个人纳入熟悉的框架。李宇春的“绯闻男友”事件正是这种悖论的集中体现——人们表面上在关注一个真实的人的真实生活,实际上却在参与一场基于碎片的集体幻想。

在这场狂欢渐渐平息之后,或许我们应该反思:我们是否真正尊重了作为个体的艺人?我们是否能够接受一个艺术家保持她的隐私和神秘感?我们是否能够欣赏一个人不需要通过传统叙事来证明自己的完整性与价值?

镜中的情人终将消散,唯有艺术作品长存。李宇春的价值不在于她是否符合某种期待,而在于她持续用音乐表达自我的勇气和真诚。当我们放下对他人私生活的过度关注,才能真正看到艺术家最耀眼的光芒——那不是绯闻的反光,而是创作的火花。

资讯网

资讯网