父爱的背面:论《迪克牛仔女儿》中的情感悖论

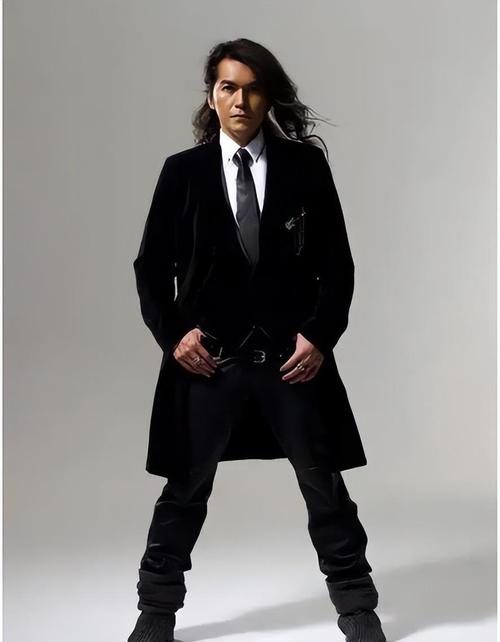

在流行文化的记忆库里,《迪克牛仔女儿》与其说是一首歌,不如说是一幅被时代遗忘的情感版画。迪克牛仔那沧桑的嗓音与粗犷形象,与其歌唱对象“女儿”之间形成的强烈反差,构成了流行音乐史上一个令人费解又引人深思的情感悖论。这并非简单的亲情颂歌,而是一场关于父爱本质的深刻叩问——当最不羁的灵魂被最柔软的情感所驯服,当最漂泊的生命开始为另一个生命驻足,我们看到的不仅是爱的力量,更是人性深处最为复杂的矛盾与统一。

迪克牛仔的音乐人格建立于反叛与不羁之上,他是现代游牧精神的化身,是逃离常规的符号。然而“女儿”这一意象的出现,彻底颠覆了这一建构。歌曲中那些质朴到近乎笨拙的歌词:“如果你要嫁人,不要嫁给别人,一定要嫁给我”,表面直白浅显,内里却暗流涌动。这里没有传统父权制下对女儿婚姻的掌控欲,反而流露出一种近乎卑微的恳求——一个曾经无所畏惧的男人,在父爱面前变得脆弱而惶恐。这种情感气质的突变,揭示了一个常被忽视的真相:最强大的爱往往诞生于最彻底的软弱之中。

父女关系在此被赋予了存在主义式的解读。迪克牛仔在歌中不仅是一位父亲,更是一个通过“女儿”这面镜子重新发现自我的孤独个体。女儿的成长过程,成为父亲直面自身有限性的过程。每一句叮嘱、每一次担忧,都是对生命短暂性与责任沉重性的双重认知。这种关系超越了传统的亲情范式,进入了一个更为哲学的领域——我们如何通过爱他人来定义自己,如何通过承担责任来实现自由。

《迪克牛仔女儿》诞生于社会转型期,其时家庭结构正经历深刻变革。传统父权制式微,新型亲子关系尚未完全确立。这首歌恰如其分地捕捉了这种过渡期的焦虑与探索。迪克牛仔代表的非典型父亲形象,打破了“严父慈母”的刻板分工,展示了一种更具情感包容性的男性气质。这种 masculinity 的重构不是通过力量展示,而是通过情感暴露完成;不是通过控制实现,而是通过放手展现。歌曲因此成为了一面文化镜像,反射出社会对父亲角色期待的悄然变化。

在艺术表达层面,《迪克牛仔女儿》采用了一种近乎鲁莽的真诚策略。没有华丽辞藻,没有复杂隐喻,只有直接到令人尴尬的情感 *** 。这种艺术选择本身构成了一种后现代式的反讽——用最不艺术的形式达成了最震撼的艺术效果。听众在最初可能被其表面上的简单所迷惑,继而感受到情感的真实冲击,最后陷入对表达形式与内容之间张力的思考。这种层层递进的审美体验,使作品超越了普通流行歌曲的范畴,进入了社会心理分析的领域。

纵观文化史,“硬汉柔情”已成为一种历久不衰的叙事模式。从西部片中的 *** 到黑帮电影中的大佬,无数作品探索过外在强悍与内心柔软的辩证关系。《迪克牛仔女儿》延续了这一传统,却又颠覆了它——这里的柔情不再是对硬汉形象的补充或点缀,而是对其本质的重新定义。父爱不再是一种角色扮演,而是存在方式的彻底重构。牛仔不再是草原上的孤独英雄,而是被一根名为“女儿”的情感线牵引的风筝,看似受限,实则获得了另一种形式的飞翔。

最终,《迪克牛仔女儿》让我们看到了爱的悖论本质:那些看起来最不适宜付出爱的人,往往最能体现爱的深度;那些看似最不自由的羁绊,往往给人最真实的归属感。这首歌之所以能够穿越时光依然动人,正是因为它触碰了人类情感的普遍真相——在我们最脆弱的时候,我们更爱;在我们更爱的时候,我们最完整。迪克牛仔用他沙哑的嗓音告诉我们:真正的强大不是无所畏惧,而是明知恐惧却依然去爱;真正的自由不是无牵无挂,而是甘愿为爱画地为牢。

资讯网

资讯网