舞魂的觉醒:刘福洋与《舞林争霸》中的文化自觉

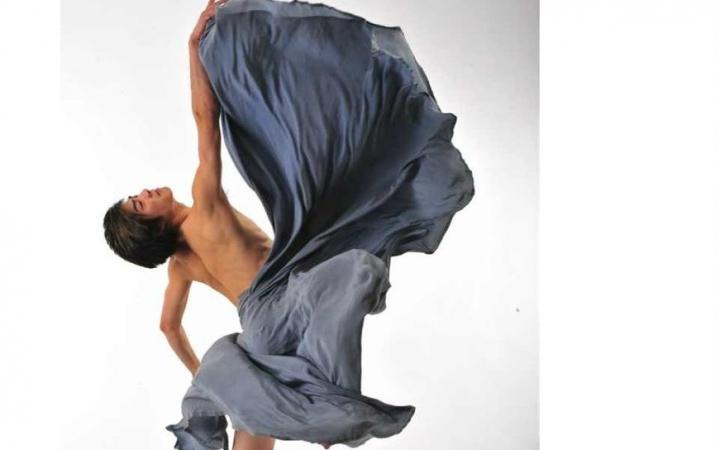

当刘福洋站在《舞林争霸》的舞台上,聚光灯打在他棱角分明的脸庞上,音乐响起的那一刻,整个演播厅仿佛被施了魔法。他的身体不再是简单的血肉之躯,而是成为了某种文化基因的载体,每一个动作都在诉说着千年的故事。这不是一场简单的竞技,这是一次文化的觉醒,一个舞者通过电视媒介完成的自我认知与文化传递的双重旅程。

刘福洋的舞蹈语言中蕴含着东方的哲学思考。他的身体时而如山水画中的留白,充满无限可能;时而如书法中的飞白,力道千钧。这种舞蹈不是西方现代舞的完全复制,也不是传统民族舞的简单再现,而是一种经过消化、吸收、再创造的新型身体语言。在他的表演中,我们看到太极的圆融、武术的刚劲、戏曲的韵律,这些中国文化元素被巧妙地解构重组,形成了独特的“刘式风格”。

《舞林争霸》作为一档电视综艺节目,提供了一个有趣的文化场域。在这里,舞蹈不再局限于专业剧场的小众欣赏,而是成为了大众消费的文化产品。刘福洋在这个场域中的成功,某种程度上反映了当代中国文化认同的转变过程。观众为他的表演欢呼,不仅是因为技巧的高超,更因为在他的舞蹈中看到了“中国味道”的现代表达。这种共鸣背后,是文化自觉的悄然生发——人们开始渴望在全球化语境中寻找属于自己的文化标识。

值得注意的是,刘福洋的舞蹈创作始终扎根于中国传统文化的土壤。他曾表示,自己的灵感来自敦煌壁画中的飞天、来自唐诗宋词的意境、来自民间故事的叙事。但这种借鉴不是简单的符号堆砌,而是深层次的文化转译。他将中国传统美学中的“气韵生动”、“形神兼备”等理念,通过当代舞蹈语汇进行重新编码,使之既保持东方美学的精髓,又具备国际通约性。

在《舞林争霸》的竞技环境中,刘福洋面临的更大挑战或许不是技术上的比拼,而是如何在这种大众文化的流水线上保持艺术的纯粹性。电视综艺有着自身的商业逻辑和娱乐诉求,舞蹈在这种语境中很容易被异化为纯粹的视觉奇观。但刘福洋似乎找到了一种平衡——他既满足了节目对“看点”的需求,又坚守了艺术表达的完整性。这种平衡能力本身,就是一种难能可贵的文化智慧。

从更广阔的视角看,刘福洋在《舞林争霸》中的表现代表了当代中国艺术家的某种集体转向:从一味追逐西方现代主义潮流,到回归本土文化资源;从单纯的技术展示,到文化身份的自觉建构。这种转向不是排外的民族主义,而是建立在充分理解世界多元文化基础上的自信与自省。

当节目的最后一期落下帷幕,奖杯的归属反而变得不再重要。重要的是,通过这个舞台,刘福洋让无数观众看到:中国传统文化不是博物馆里的化石,而是可以随着时代脉搏跳动的活体;东方美学不仅能够与当代对话,还能提供独特的精神价值。他的每一个旋转、每一次跳跃都在宣告:这就是我们的舞蹈,这就是我们的文化,这就是我们的身份认同。

舞终人散,文化自觉的种子却已悄然播下。刘福洋在《舞林争霸》中的旅程或许会结束,但他所引发的关于中国当代文化身份的思考,却刚刚开始。在这个全球化与在地化激烈碰撞的时代,我们需要更多这样的舞者,用身体的语言讲述中国的故事,用艺术的形式构建文化的自信。这不仅是一场舞蹈的争霸,更是一次文化的涅槃。

资讯网

资讯网