格式之下的信任密码:个人委托书的法律隐喻与现代人际重构

在熙攘的公证处大厅里,一位中年男子正为远在异国的儿子办理房产手续;医院的走廊上,一位女士手持一纸文书替年迈母亲办理医疗授权;学校的报到日,一位家长凭着委托书为孩子完成入学登记。这些看似平凡的日常场景,都离不开一份看似简单却至关重要的文件——个人委托书。在这薄薄的一纸文书背后,承载的不仅是法律效力的冰冷条款,更是人与人之间最珍贵的信任与托付。

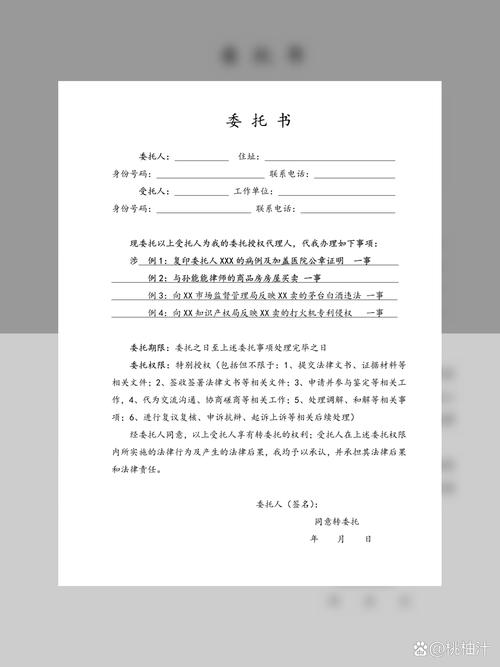

个人委托书作为一种法律文书,其基本结构犹如一座精密的信任建筑。标题明确标示文件性质,首部清晰记载委托人与受托人的身份信息,正文详细阐述委托事项、权限范围与期限,尾部则由委托人亲笔签名并注明日期。这种格式绝非随意排列的文字组合,而是经过法律实践千锤百炼形成的标准化表达体系。每一部分都承担着特定的法律功能,任何要素的缺失都可能导致整个委托关系的效力受损甚至无效。正是这种形式上的严谨性,赋予了委托书在法律实践中的可靠性与可预测性。

若深入探究,委托书格式的演变实则是一部微观的法律文明发展史。在古代社会,委托关系多依靠口头承诺或简单的书面凭证,缺乏统一规范。随着交易复杂化与社会关系多元化,法律逐渐发展出对委托关系的精细化规制。现代委托书格式的形成,反映了法律对社会需求的回应——它既需要足够灵活以适应多样化的委托情境,又需要保持相当程度的标准化以确保法律确定性和交易安全。这种平衡艺术体现在委托书格式的每一个细节中:从身份证明的严格要求到委托事项的具体表述,从权限范围的明确限定到有效时间的清晰标注。

在当代社会关系中,个人委托书已成为一种不可或缺的信任媒介。我们生活在一个高度流动性的时代,地域限制常使人们无法亲身处理各项事务。与此同时,社会分工的精细化使专业事务处理成为常态。个人委托书恰如其分地填补了这种时空与能力上的缺口,成为维系社会正常运转的隐形纽带。它允许我们在保持自身权利的同时,借助他人的能力与时间完成目标,这种机制极大地提升了社会运行的效率与灵活性。

撰写一份有效的个人委托书绝非简单的填空游戏,而是需要深思熟虑的法律行为。常见误区包括:权限表述过于模糊或过于宽泛,缺乏具体期限规定,忽略特殊事项的特别授权要求,以及证明手续不完整等。这些瑕疵轻则导致委托事项无法顺利办理,重则引发法律纠纷与责任争议。精明的委托人会在起草时充分考虑各种可能情境,明确界定受托人的权限边界,同时不忘设置必要的监督与制约机制,在信任与谨慎之间寻找更佳平衡点。

随着数字技术的迅猛发展,个人委托书正经历着形态与范式的深刻变革。电子签名法的实施使电子委托书获得法律认可,区块链技术为委托关系的认证与存证提供了新可能。一些先进地区已经开始探索标准化电子委托系统,通过数字化平台简化委托流程的同时确保安全性。然而无论形式如何变化,委托书的核心功能——构建可信赖的法律关系——始终未变。未来的委托书可能会更加智能化、定制化,但其本质仍将是人类信任关系的物质载体。

个人委托书那张看似冰冷的格式表格背后,跃动着人类最温暖的情感与最理性的智慧。它既是法律技术的精致产物,也是人际信任的物质化表现。每当我们签署或接受一份委托书时,我们不仅仅是在完成一项法律程序,更是在参与一种古老而现代的社会契约实践——在这个契约中,格式为信任提供了框架,信任则为格式注入了灵魂。在这个意义上,掌握个人委托书的正确格式,就是掌握了一把开启现代社交密码的钥匙,让我们能够在复杂多变的社会环境中游刃有余地构建可信赖的关系 *** 。

资讯网

资讯网