夫妻协议保证书的法律效力构建:在情感与法理之间寻找平衡

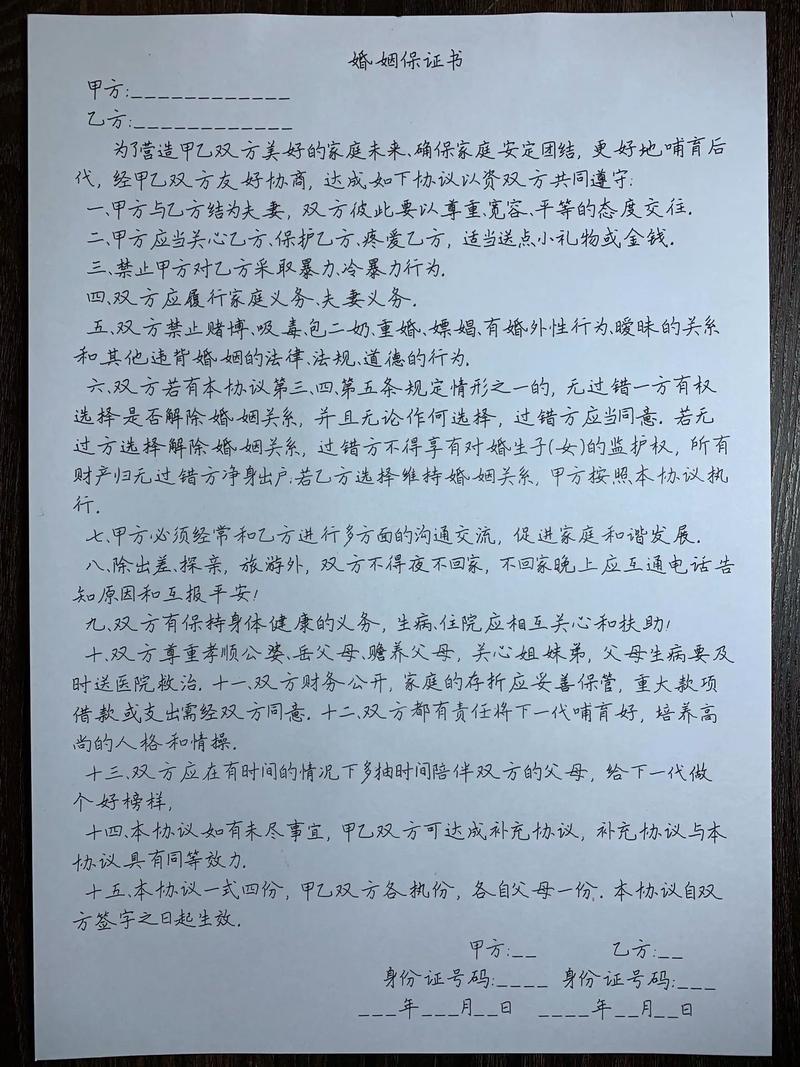

在婚姻关系的长河中,夫妻间难免会出现各种摩擦与矛盾。近年来,夫妻协议保证书作为一种情感承诺与法律约束相结合的形式逐渐流行。无论是为挽回婚姻危机,还是为明确双方权利义务,这类文书都体现了现代人对婚姻关系理性化的尝试。然而,一份由夫妻私下签订的保证书,如何能够跨越情感表达的范畴,获得实际的法律效力?本文将从法律要件、内容规范、形式要求等多角度深入分析,为读者提供切实可行的指引。

夫妻协议保证书本质上是一种民事协议,其法律效力认定主要依据《民法典》合同编的相关规定。根据民法典第四百六十四条,婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议,适用有关该身份关系的法律规定;没有规定的,可以根据其性质参照适用合同编规定。这意味着夫妻协议保证书既受婚姻家庭相关法律调整,也在一定条件下适用合同法的基本原则。

要使夫妻协议保证书具有法律效力,首先必须满足几个基本要件:

之一,当事人必须具备完全民事行为能力。签署双方应当为完全民事行为能力人,能够理解协议内容并预见其法律后果。若一方处于醉酒、疾病或其他意识不清状态时签署的保证书,很可能因意思表示不真实而被认定为无效。

第二,双方意思表示真实自愿。保证书的内容应当是双方真实意愿的体现,不存在欺诈、胁迫、乘人之危等情形。实践中,经常出现一方在情绪激动或受胁迫情况下签署保证书的情形,这类协议往往难以得到法院支持。

第三,内容不违反法律强制性规定和公序良俗。例如,保证书中约定“一方不得提出离婚”或“放弃子女探望权”等条款,因限制个人基本权利和违反婚姻自由原则而无效。同样,涉及财产分割的条款不得违反《民法典》关于夫妻共同财产制的强制性规定。

保证书内容的合法性至关重要

财产类条款是夫妻保证书中最常见的内容。根据《民法典》之一千零六十五条,男女双方可以约定婚姻关系存续期间所得的财产以及婚前财产归各自所有、共同所有或部分各自所有、部分共同所有。这种约定应当采用书面形式。因此,保证书中关于财产归属的约定具有明确的法律依据,但需注意约定应当公平合理,不得显失公平或损害第三方利益。

情感忠诚条款则较为复杂。常见的“若一方出轨则净身出户”类条款,其法律效力存在争议。多数司法观点认为,这类条款过度限制了人身权利,且将情感忠诚与财产责任直接挂钩的做法可能违反公序良俗原则。较为可行的做法是将其设计为“忠诚协议”,明确违反忠诚义务的具体情形和相应责任,但责任程度应当适度,不宜过于严苛。

家庭责任分配条款也是保证书的常见内容。如关于家务劳动、子女教育、老人赡养等方面的安排,这些内容虽然反映了夫妻对家庭生活的规划,但因其涉及人身关系且难以强制履行,通常主要依靠道德约束而非法律强制力。

形式要求不容忽视

为保证协议的法律效力,形式要求不容忽视。首先应当采用书面形式,并由双方签字确认。签字过程更好有第三方见证人或专业律师指导,以证明签署过程的自愿性和真实性。对于重要条款,可考虑进行公证以增强证明力。同时注意保留签署过程的相关证据,如视频录像、见证人证言等。

实践中,法院在认定夫妻保证书效力时通常会采取谨慎态度,综合考虑协议签订背景、内容合理性、公平性等因素。例如,北京市第三中级人民法院在一例案件中认为:“夫妻间订立的忠诚协议应当由当事人自觉履行,法律并不赋予其强制执行力。”这一观点代表了相当一部分司法实践对夫妻保证书效力的审慎态度。

结论与建议

夫妻协议保证书是情感与法律交汇的特殊领域,它既承载着夫妻间的情感承诺,又可能产生实际的法律后果。要使其具备法律效力,需同时满足实质要件与形式要求:当事人具备完全行为能力、意思表示真实自愿、内容合法公平、形式完备规范。

对于有意订立此类协议的夫妻,建议:一是明确协议目的,区分情感表达与法律约束的不同内容;二是确保签署过程的自愿性与公正性;三是内容设计上避免极端条款,追求公平合理;四是重要财产约定可考虑公证或律师见证;五是保持协议内容的开放性,允许随情况变化进行调整。

最终,夫妻协议保证书的法律效力不在于条款的严苛程度,而在于其是否真正体现了夫妻间的相互尊重与理性安排。在婚姻这一最亲密的人际关系中,法律提供的是底线保障而非情感替代品。一份成功的夫妻协议,应当是法理与情理的平衡之作,既为婚姻关系提供确定性,又不失人与人之间的温度与理解。

在爱情与法律的交汇处,我们既需要理性的保障,也需要情感的智慧。只有当二者相辅相成时,夫妻协议保证书才能超越一纸文书的局限,成为婚姻关系健康发展的助力而非束缚。

资讯网

资讯网