红绡万点:石榴花下的时间之思

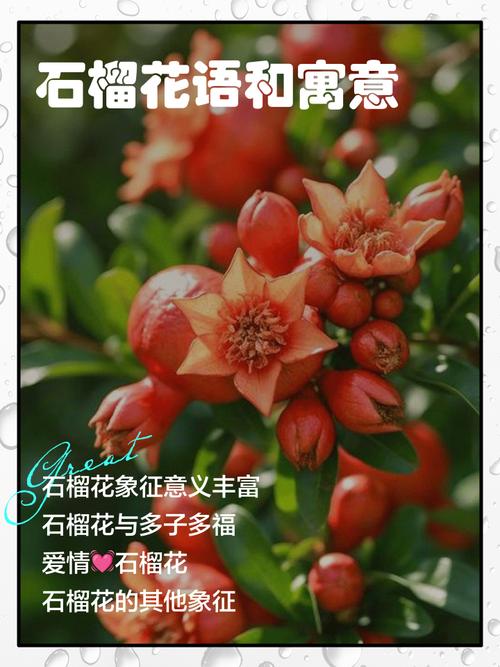

五月的风初热,拂过院角时,那株石榴树便哗啦啦地绽出火苗般的花朵来。中国人向来爱说“石榴裙下”,却少有人细想,那令古人折腰的,究竟是怎样的红。我立于树前,忽觉那红不是单纯的颜色,而是千百年来被目光与吟咏浸透的、有着文化重量的红。

石榴花的红,是带着锋芒的。它不像牡丹那般富贵圆满,亦不似桃花的轻佻媚软。它的红,是棱角分明的,每一瓣都似用朱砂仔细勾勒,边缘锋利如刃,在日光下灼灼逼人。古人称之为“榴火”,真是再贴切不过——它安静地燃烧,不冒烟,却自带一种不妥协的热烈。元人曹伯启写“满腹珠玑藏火色,任他桃李斗胭脂”,便是看透了这份深藏不露的骄傲。它无需与百花争春,它本身就是一团浓缩的盛夏。

这花与果的奇异共生,最是引人玄思。当梢头的花朵还如火焰般腾跃,枝桠低处,青涩的果实已悄然成形,将花萼牢牢抱在顶端,宛如一顶小小的王冠。这是一场生命的接力,是死亡与新生在同一瞬间的盛大交汇。你几乎能看见时间在此处变得具象:逝去的并非凋零,而是以另一种形态沉淀为甜蜜的未来。那坚硬果壳内紧抱的“千房同膜,千子如一”,恰是这朵烈火般花朵最终的、最沉静的誓言。花开是宣言,结果便是践行。

文人墨客于石榴花前,总易生出矛盾的情愫。他们爱其绚烂,却又惮于其背后的时光流速。韩愈见“五月榴花照眼明”时,心中惦念的是知交零落。杜牧笔下“一朵佳人玉钗上”,秾艳背后是物是人非的淡淡闲愁。最是王维一句“夕雨红榴拆”,将那惊心的红与清冷的雨、幽寂的黄昏并置,美得令人心颤,也寂寥得让人顿悟。这红于是成了映照心事的镜鉴:失意者见其凄怆,得意者见其欢腾,而遁世者则见其“赤心”自守的孤高。

我日日从这石榴树下走过,看阳光如何将它的影子拉长又缩短。某一日雷雨过后,地面铺了一层猩红的花瓣,依旧硬挺着,不曾萎软。我忽然想到,我们之于时光,不也正如这石榴花么?竭力地燃烧、绽放,与未来的自己(那青涩的果实)短暂共存,最终坠落——但坠落并非毫无意义,那曾耀眼过的红,已嵌入看见过它的每一双眼睛的记忆里,成为他们生命底色的一部分。

千百年来,石榴花开了又谢,谢了又结,而立于其下的人换了一代又一代。那灼目的红不曾改变,改变的只是观者的心境与时代的风声。它因此成为一种永恒的见证者,沉默地记录着无数个五月里曾有过的凝视、赞叹与感伤。

或许美的本质正在于此:它超脱于个体的消亡而存在,以近乎残酷的恒常,映照出人类情感的短暂与珍贵。我们凝望一朵榴花时所生发的所有喜悦与哀愁,其实都是在与自己终将流逝的时间对谈。

而那石榴花只是静默地燃着,从不同答。

资讯网

资讯网