金卡的边界:当消费额度成为现代生活的隐喻

招商银行信用卡金卡静静地躺在无数人的钱包里,卡面上那抹熟悉的金色,既是身份的象征,也是消费能力的标尺。这张小小的塑料卡片背后,隐藏着一个数字——信用额度,它不仅仅是银行对持卡人财务能力的评估结果,更悄然成为现代人生活方式的隐形边界,参与塑造着我们的消费行为、社会认同甚至自我价值认知。

招行信用卡金卡的额度并非随意设定,而是银行通过精密算法对申请人进行的全方位“数字画像”。银行系统审视着申请人的年龄、职业、收入水平、资产状况、信用历史,甚至教育背景和居住城市。这些看似无关的个人信息被转化为数据点,输入风险评估模型,最终输出一个被认为“安全”的额度数字。在这个过程中,活生生的人被简化为可量化的风险系数,而金卡额度则成为这种量化的具象表现。

金卡额度作为一种信用许可,潜移默化地影响着持卡人的消费心理。心理学中的“锚定效应”在此表现得淋漓尽致——银行设定的额度成为消费者心中的参考点,无形中划定了消费欲望的边界。许多人会不自觉地使自己的消费水平接近这个上限,仿佛额度是一种应当被充分利用的资源。这种心理机制导致了一个有趣现象:不同额度持有者的消费模式往往差异显著,即使他们的实际经济能力相差无几。额度不仅反映了我们的经济能力,更开始塑造我们的经济行为。

在社交场合,金卡及其额度已经演变为一种隐性的身份符号。当我们在餐厅从容地掏出金卡结账时,这张卡片传递的不仅是支付能力,还有被银行认可的社会信用。在这个意义上,金融工具异化为社会身份的标识物,额度高低则成为衡量个人价值的潜规则。这种符号化的过程如此自然,以至于我们很少质疑:为何一张塑料卡片能够承载如此沉重的社会意义?

对许多人而言,追逐更高额度已经成为一种莫名的成就追求。我们精心维护信用记录,适时申请提额,为数字的增长而欣喜。这种追求背后反映的是一种深层的现代性焦虑——在物质过剩的时代,我们试图通过可量化的金融指标来确认自己的社会位置和价值存在。额度提升带来的短暂满足感,慰藉着我们在不确定世界中的安全感渴望。

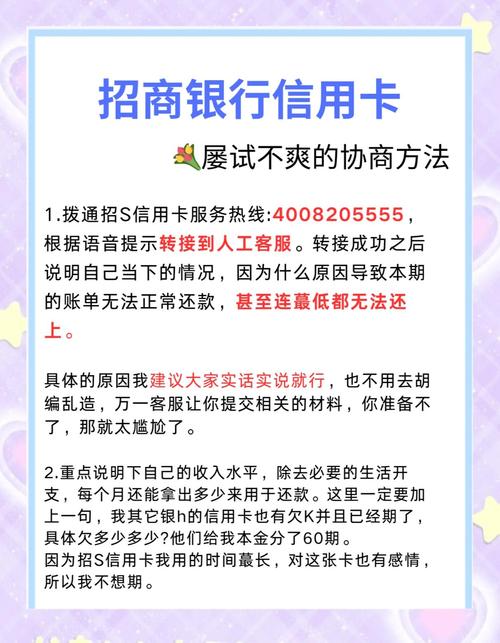

理性看待信用额度关乎每个人的财务健康。额度不是可自由支配的财富,而是有息的借贷上限;提额不是值得庆祝的成就,而是需要审慎评估的金融决策。真正健康的财务观念不是追求更高的消费边界,而是建立与自身收入匹配的消费习惯。招行金卡作为金融工具本无好坏,全在于持卡人如何使用——是用它来优化资金流动、积累信用价值,还是沦为过度消费的推手。

金卡额度的本质是银行基于风险控制提供的循环信贷服务,但这个简单金融概念已经溢出其原有边界,渗透到我们生活的多个层面。理解额度的双重性质——既是实用金融工具,也是社会文化符号——有助于我们更清醒地参与现代消费生活。当我们下次拿起那张金色信用卡时,或许应当记得:真正的财务自由不在于银行给予多少消费权限,而在于我们能够多大程度上掌控自己的消费欲望与财务生活。

在这个被数字和信用评级包裹的时代,招行信用卡金卡及其额度就像一面镜子,映照出每个人与金钱的关系、与消费文化的互动、与现代金融体系的纠缠。读懂这面镜子,或许就能读懂我们自己在这个物质世界中的位置与选择。

资讯网

资讯网