跨越数字与梦想的鸿沟:UCL学费背后的全球高等教育困局

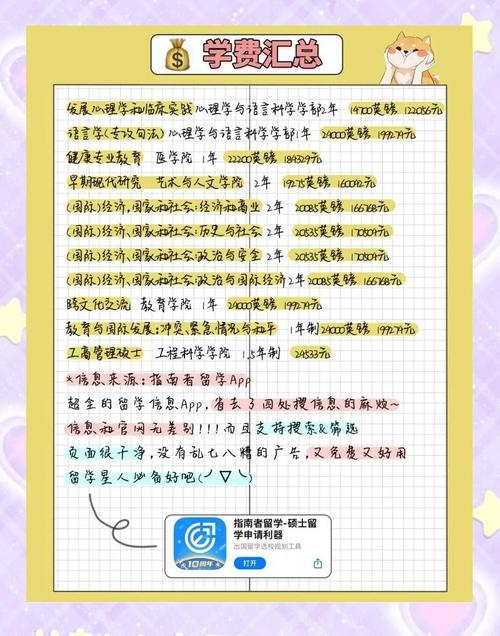

当那份来自伦敦大学学院(UCL)的录取通知书抵达邮箱,喜悦之后紧随而来的是一组令人屏息的数字:2023年,UCL国际本科生年度学费已突破£29,000至£38,000区间,部分专业甚至更高。这还不包括伦敦高昂的生活成本,每年至少再添£15,000。面对每年近四十万人民币的支出,许多优秀学子的全球名校梦,在现实的经济考量前不得不重新权衡。UCL的学费图谱绝非孤立现象,它如同一面多棱镜,折射出全球高等教育日益尖锐的公平性悖论、知识商品化的趋势以及地缘政治背景下国际教育价值的重估。

UCL作为英国G5精英大学之一,其学费定价遵循着典型的“经济理性主义”逻辑。表面上看,高昂学费是教育资源稀缺性的市场体现——顶级师资、先进设施和历史声誉共同构成了“奢侈品级”教育体验。然而细究其成本构成,远非“优质优价”这般简单。英国本土学生学费受到 *** 严格管控,而国际生学费则成为补贴科研、弥补 *** 拨款不足的重要来源。这种“国际生补贴本土生”、“新学生补贴老校友”的财政模式,使国际学生事实上成为维系英国高等教育体系运转的重要财政支柱。这种跨群体、跨代际的补贴机制,在全球顶尖大学中已成为不言自明的潜规则。

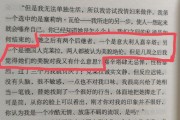

UCL学费连年上涨的现象,映射出全球知识经济时代的深层矛盾。一方面,高等教育被视为社会流动的引擎,是突破原生家庭社会经济地位的关键路径;另一方面,不断攀升的成本又在制造新的障碍,将经济资本不足却具备天赋的学生拒之门外。UCL虽然提供多项奖学金,但相对于庞大的国际生群体,这些资助犹如杯水车薪。结果是:全球顶尖教育资源的分配,越来越不取决于学生的智力水平与学术潜力,而愈发依赖于家庭的经济实力与支付意愿。这种趋势正在全球范围内重塑精英大学的阶层图谱,削弱高等教育促进社会公平的功能。

地缘政治与经济格局的变化也在悄然影响UCL学费的价值评估。英镑汇率的波动、英国脱欧后的政策变化、全球中产阶级财富分布的变迁,都在不断重新定义“昂贵”的概念。对某些新兴经济体的精英阶层而言,UEL的学费可能只是一笔合理的教育投资;但对绝大多数家庭来说,这仍是需要倾全家之力甚至背负沉重债务的巨大负担。这种差异导致了国际学生构成的微妙变化,也逐渐影响着校园文化的多样性。

面对这道横亘在梦想与现实之间的经济鸿沟,理性的抉择远比盲目的追捧更为重要。潜在留学生与家庭需要超越名校光环的迷思,进行冷静的成本收益分析:这一专业是否真正符合我的长期职业规划?同样的投入是否有更具性价比的教育选择?英国毕业生工签政策的变化是否会影响我的回报周期?诸如德国、法国等几乎免学费的国家是否提供类似质量的替代方案?这些问题的答案因人而异,但提问本身已成为国际教育决策中的必要环节。

UEL的学费问题最终指向一个更为根本的追问:在全球化的时代,顶尖高等教育究竟是一种应当按市场规则定价的奢侈品,还是一种应当尽可能普惠化的基本权利?答案或许介于两者之间,但当前明显向前者倾斜的天平值得警惕。

在数字与梦想的天平上,纯粹的经济计算无法衡量全部价值,但完全忽视经济现实则是一种天真。真正的智慧在于:在认清全球高等教育市场残酷定价机制的同时,不放弃对更公平教育体系的追求;在个人规划中做出理性选择的同时,保持对知识本质价值的信念——那不应被标价的知识探索之乐与思维解放之力,才是穿越所有经济周期的永恒回报。

资讯网

资讯网