幻色迷宫:《绝色凶器》中的美与毁灭的辩证游戏

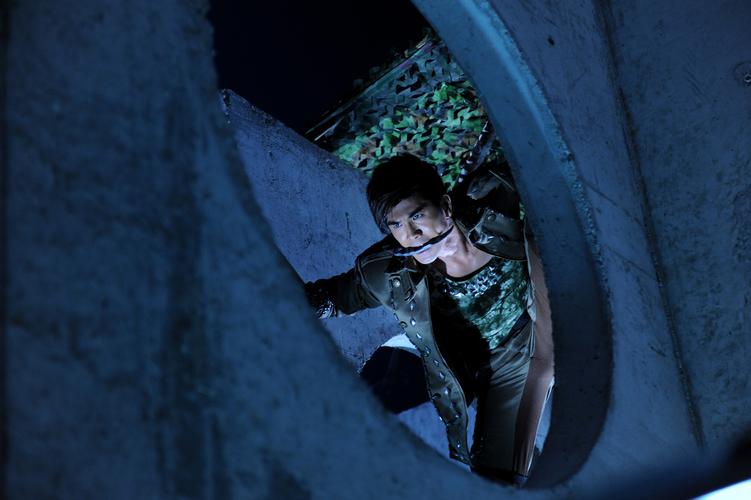

美,从来不是无害的。当一抹绝色掠过视野,人心深处最隐秘的欲望与恐惧便悄然苏醒。《绝色凶器》这个标题本身就是一个完美的悖论,它将两种截然相反的意象强行焊接在一起:令人窒息的美与冷冰冰的毁灭。这不是偶然的拼贴,而是对人类文明中一个古老母题的现代诠释——那诱惑我们靠近又威胁将我们吞噬的,往往是同一种存在。

在古希腊传说中,海妖塞壬的歌声如此甜美醉人,却引导水手走向礁石与死亡;特洛伊战争因世界上最美的女人海伦而起,十年围城血流成河。美与毁灭的联姻在人类集体无意识中早已根深蒂固。《绝色凶器》继承并重构了这一古老叙事,将致命之美从神话领域移植到现代生活的肌理之中。故事中的“绝色”可能是一个人、一件艺术品、一种理想或一种知识,它闪耀着令人无法抗拒的光芒,而这光芒恰恰是它作为“凶器”的伪装。

这部作品巧妙地利用了叙事作为认知陷阱。读者跟随着主角逐渐沉溺于美之对象的过程,实际上正在亲历一场诱惑的仪式。文本结构的巧妙之处在于,它让阅读行为本身成为了对主题的模仿:读者如何被文学之美吸引,如何一页页深入这个可能带来“危险”的故事,恰恰镜像了主角在叙事中的经历。当我们意识到这一点时,已经太迟了——我们已经投入了太多情感,无法抽身。这种元叙事的设计让《绝色凶器》超越了单纯的故事讲述,成为了一个关于我们如何被故事吸引并可能被其改变的哲学思考。

致命之美之所以致命,恰恰因为它回应了我们内心最深处的渴望。小说中的主角并非被动受害者,而是主动参与者,甚至可以说是共谋者。我们每个人心中都存在着对极致体验的渴望,对超越平庸日常的追求。《绝色凶器》中的角色只不过走了我们不敢走的路——完全拥抱那种令人窒息的美,哪怕知道它可能带来毁灭。这种心理深度让作品超越了简单道德寓言,进入了更复杂的人性探索领域。

视觉元素在塑造这种美感与危险交织的氛围中扮演着关键角色。作者极尽细腻地描绘那些令人心醉的场景——可能是月光下闪着微光的皮肤,一幅画作的精妙细节,或是某个场景中光影的交错舞蹈。这些描写不仅仅是装饰性的,它们本身就是叙事的核心。通过这些视觉盛宴,作者展示了美如何作为一种独立的权力运作,如何能够颠覆理性、挑战道德、重写命运。

从接受美学的角度看,《绝色凶器》的成功在于它邀请读者进行一场自我反思:我们在生活中追求什么形式的美?我们愿意为之美付出什么代价?这种自我质疑使得阅读体验超越了单纯的娱乐,成为一种伦理思考的练习。读者被迫面对自己的价值观和底线,思考在多大程度上会为美妥协原则。

当合上这本书,那种令人不安的美感依然萦绕心头时,我们才真正理解了“绝色凶器”的全部含义——最危险的武器不是那些面目可憎之物,而是那些美得令人心碎的存在。它们之所以致命,不是因为它们想要毁灭我们,而是因为它们反映了我们自己最深层欲望的模样。

《绝色凶器》最终是一面黑暗的镜子,照见人类灵魂中永恒的矛盾:我们对美的渴望与对自我保护的本能之间的挣扎。它提醒我们,更高形式的美也许总是包含着自我湮灭的种子,而真正明智的选择或许不是拒绝一切美,而是学会在欣赏的同时保持清醒——知道什么时候应该靠近,什么时候必须离开。

资讯网

资讯网