象牙塔之外:伯克利排名背后的公共精神与学术反叛

当U.S. News的最新排名发布,加州大学伯克利分校再次稳居全球公立大学榜首时,人们习惯于看到这个结果,却很少追问:在这冷冰冰的数字背后,是什么让伯克利持续闪耀?排名捕捉了伯克利的卓越,却无法完全呈现这所大学的灵魂—那种深植于基因中的公共使命与反叛精神。

伯克利的排名优势建立在一组难以复制的数据之上:截止2023年,这里走出了110位诺贝尔奖得主,数量仅次于哈佛;在工程、计算机、化学等领域的研究产出常年位居世界前三;每年获得的科研经费超过10亿美元。但这些数字只是表象,真正支撑这些成就的,是伯克利独特的办学理念—一所“公共的”大学如何在与财力和资源极其雄厚的私立名校竞争中保持领先。

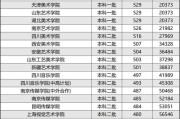

回溯历史,伯克利的基因中镌刻着“公共性”的承诺。1868年建校时颁布的《组织法案》明确规定:“大学应服务于州的各种需求。”这一使命使伯克利走上了一条不同于常春藤联盟的道路—它不是精英的特权堡垒,而是向社会各阶层敞开大门的知识殿堂。即使在今天,当许多顶尖大学纷纷减少本土学生比例以追求“国际化”和更高排名时,伯克利依然坚守着为加州居民提供优质教育的承诺:约有80%的本科生来自加州境内,其中近三分之一来自年收入低于8万美元的家庭。这种入学机会的*没有削弱学术水平,反而形成了一种独特的知识生态—不同背景的学生带来的多元视角激发了创新思维,这正是伯克利研究实力的源泉。

伯克利的学术卓越与它的“反叛精神”密不可分。从20世纪60年代的*运动到近年来的气候变化研究前沿,伯克利始终保持着对现状的批判性思考。这种精神不是简单的反抗,而是基于学术独立性的深度探索。在伯克利,教授们被鼓励挑战传统智慧,甚至质疑资助他们研究的 *** 和企业的政策。这种学术自由创造了非凡的研究环境:这里产生了16种化学元素发现、创建了Free Speech Movement、开创了开源软件运动。排名可以衡量论文引用量,却难以量化这种敢于质疑权威的文化价值。

值得注意的是,伯克利在排名游戏中的表现恰恰来自于它不纯粹追求排名的态度。当许多大学为了提升指标而调整策略—减少班级规模以提高师生比、提前录取更多富裕学生以提高毕业率—伯克利却坚持大规模的基础课程教学,即使这意味着某些指标上的“失分”。著名的计算机科学课程CS61A同时面向超过2000名学生开放,这种规模教学背后是让更多学生接触顶尖教育的信念。这种坚持反而造就了伯克利的特殊优势:大规模教育模式下依然保持高质量产出,证明精英教育不必局限于小圈子。

伯克利的排名实力还来自于它对“实用知识”与“纯粹学术”的独特平衡。一方面,它坐落于硅谷边缘,为科技行业输送了大量人才;另一方面,它的人文学科同样强大,拥有全美顶尖的英语、历史和哲学系。这种平衡避免了大学过度偏向职业培训而丧失批判性思考的能力。伯克利证明了一所大学可以既帮助学生获得职业成功,又培养他们成为有社会责任感的公民。

在全球高等教育日益商业化的今天,伯克利的价值远远超出了排名所能衡量。它代表了一种可能性:一所公立大学如何在资源相对有限的情况下(州 *** 拨款仅占预算的14%),通过与社会的深度连接创造卓越;一所顶尖学府如何在不放弃社会责任的前提下追求学术 excellence。当我们查看排名时,我们看到的不仅是伯克利的位置,更是公共高等教育生命力的证明。

排名终将变化,指标也会更迭,但伯克利所代表的价值观—知识的*、学术的独立性、对公共服务的承诺—这些才是真正持久的影响力源泉。在崇拜排名的时代,或许我们应该学会阅读排名之外的内容:那些数字无法捕捉的教育理想和学术精神,才是真正定义一所伟大大学的东西。

资讯网

资讯网