破茧之蝶:金史密斯艺术学院的排名迷思与创造力本质

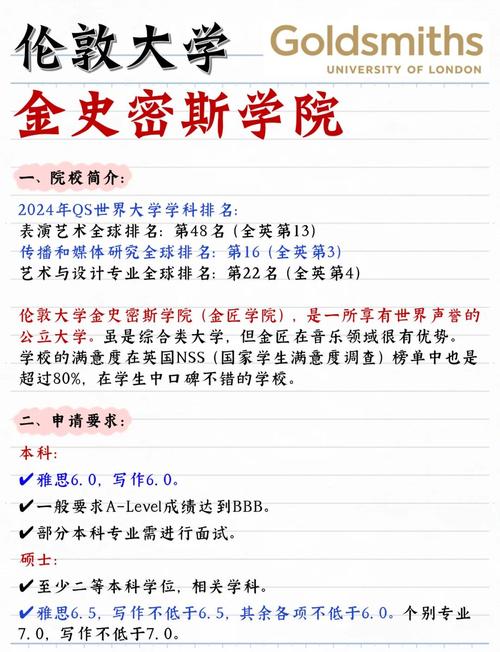

在世界艺术教育的星图上,金史密斯艺术学院如同一颗拒绝被常规星座图谱归类的恒星。当众多学子手持各类排名榜单在全球艺术学院间艰难抉择时,金史密斯却提供了一种悖论式的存在——它在QS世界大学排名中常年稳居艺术与设计领域前15,却又似乎永远游离于传统评价体系的边缘。这种若即若离的关系,恰恰揭示了艺术教育评价中那些未被言明的真相。

金史密斯的排名故事始于1891年,当时它作为伦敦大学旗下的一所技术学院而诞生。谁能想到,这座最初以实用技能培训为宗旨的机构,会逐渐蜕变为欧洲更具实验精神的艺术殿堂?它的排名崛起并非偶然,而是对传统艺术教育体系的一次成功叛离。当大多数艺术学院还在教授古典绘画技法时,金史密斯已经开始解构“艺术”本身的概念边界。

数字背后的金史密斯有着令人惊叹的实质内容。据最新数据,该校艺术系拥有超过80%的国际学生比例,形成了真正意义上的全球创意熔炉。其校友名单读起来如同当代艺术界的名人堂:达米恩·赫斯特、安东尼·葛姆雷、卢西恩·弗洛伊德...这些名字不仅装饰了学校的宣传册,更重塑了我们这个时代的视觉语言。赫斯特那条浸泡在甲醛中的鲨鱼不仅卖出了1200万美元的天价,更重要的是,它彻底重新定义了当代艺术的边界与可能性——而这正是金史密斯教育的精髓所在。

金史密斯的教学哲学核心在于其对“未完成性”的拥抱。与传统院校强调技术精通不同,这里鼓励学生保持创作的流动状态和思想上的开放韧性。一位教授坦言:“我们不生产完美的手艺人,我们培育不确定性的园丁。”这种理念体现在课程设置上:没有严格的专业壁垒,绘画专业的学生可以选修量子物理讲座,设计系的学生可以参与哲学研讨会。这种知识上的越界行为,正是创造力的真正源泉。

当我们过度聚焦排名数字时,往往会忽略艺术教育的本质。金史密斯的存在本身就在质疑:我们能否用线性的数字来衡量非线性的创造力?排名可以测量师生比例、论文引用率、雇主声誉,但它如何量化一个灵感闪现的瞬间?如何评估一种美学革命的价值?如何为那些尚未被时 *** 解的先锋思想打分?金史密斯提醒我们,真正的艺术教育不是一场竞争,而是一场共谋——师生共同密谋对抗陈规陋习的安静革命。

在全球艺术教育趋同化的时代,金史密斯坚持其独特的“伦敦基因”。它不是一座孤立的象牙塔,而是深深嵌入东伦敦的文化脉络之中。Whitechapel画廊、Raven Row艺术空间、无数地下艺术场所共同构成了金史密斯的延伸校园。学生在这里学到的不仅是工作室里的技巧,更是如何在一个充满活力的文化生态系统中生存和创造的能力。这种地缘文化优势,是任何排名体系都难以捕捉的无形资产。

面对未来,金史密斯正在重新定义艺术教育的边界。在人工智能崛起、气候变化危机、全球文化冲突加剧的背景下,它率先提出了“艺术家作为公共知识分子”的角色定位。这里的学生被鼓励思考:艺术如何介入社会议题?创造性思维如何解决全球性问题?这种前瞻性视角,使金史密斯始终领先于评价体系本身——当排名机构终于意识到需要评估学校的社会影响力时,金史密斯早已在这方面耕耘多年。

最终,金史密斯艺术学院与排名体系的关系呈现为一种健康的张力:它足够优秀以跻身顶级榜单,又足够智慧地不被排名所定义。它的故事告诉我们,选择艺术教育机构不是选择一项投资产品,而是选择一种思维方式和生活方式。在那份看似客观的排名清单背后,隐藏着每个求知者必须回答的根本问题:你寻求的是被世界认可,还是重新认识世界?是学习规则,还是改写规则?

在金史密斯的校园里,答案似乎已经显而易见:真正的创造力永远发生在评级系统的盲点中,在最不可能的地方绽放。那里没有排名的焦虑,只有创造的喜悦——而这或许才是艺术教育最珍贵的本质。

资讯网

资讯网