罪与罚的边界线:盗窃罪立案标准背后的法理与情理

一把钥匙插入锁孔,轻轻转动,门悄然开启——这是盗窃行为最经典的意象。然而在法律的天平上,并非所有“拿取”都能简单等同。当受害者发现财物丢失,之一个浮现在脑海的问题往往是:“偷了多少钱才能立案?”这个看似简单的问题背后,实则蕴含着法律衡量人性与秩序的复杂尺度。

我国刑法第二百六十四条规定,盗窃公私财物“数额较大”的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。这里的“数额较大”就是立案的关键门槛。根据更高人民法院、更高人民检察院的司法解释,盗窃罪的立案标准通常以1000元至3000元为起点,但各省、自治区、直辖市可根据本地经济发展状况在这一范围内确定具体标准。例如,上海、北京等发达地区可能将标准定为2000元,而一些中西部地区可能定为1500元。

然而,数字背后藏着更为深邃的法理思考。立法者并非简单地用金钱数额划分罪与非罪,而是在保护公民财产权与避免刑法过度干预社会生活之间寻求平衡。刑法具有谦抑性,它应当是维护社会秩序的最后一道防线,而非解决所有纠纷的首选工具。对于那些数额较小、社会危害性不大的盗窃行为,《治安管理处罚法》提供了罚款或拘留等行政处罚方式,实现了轻重有别的分级处理。

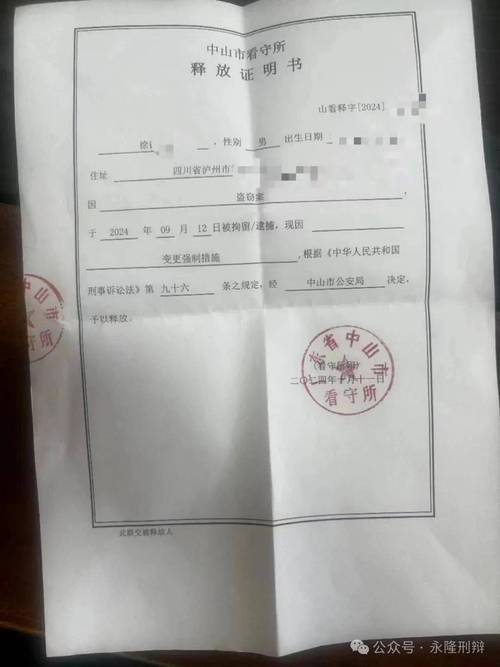

法律的生命不在于逻辑而在于经验。司法实践中存在许多特殊情形,即使未达到立案标准仍可能构成犯罪:入户盗窃、多次盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等行为不受数额限制。这意味着即使只偷了一元钱,如果是入室行窃或在公交车上扒窃,同样可能面临刑事追诉。这种规定体现了法律对公民安全感和社会秩序的保护——有些盗窃行为造成的恐惧和不安远超过财产损失本身。

从社会视角看,盗窃罪立案标准的设定还反映了我们对财产权保护的集体意识。一个社会的财产权保护程度往往与其文明程度成正比。当法律明确划定了这条“罪与非罪”的界线,它不仅在指导司法实践,也在向全社会传递着清晰的价值信号:私有财产不可侵犯。这种信号效应比单纯的惩罚更为重要,它构建了人们对社会公正的基本预期和信任。

有趣的是,这条界线并非永恒不变。随着经济发展和人民生活水平提高,盗窃罪的立案标准也在逐步调整。三十年前,盗窃500元就可能面临重刑;今天这个标准已经大大提高。这种变化不是对犯罪行为的纵容,而是法律对社会财富增长和货币价值变化的理性回应。立法者深知,法律的权威不仅来自它的刚性,也来自它与时俱进的适应性。

站在更高的哲学层面思考,盗窃罪立案标准实际上是人类文明设置的一道“防火墙”,它在个人欲望与社会秩序之间建立缓冲地带。每个人内心都可能有过“拿取不属于自己东西”的瞬间冲动,这条法律界线的存在,不仅惩罚越界者,也警示和防止更多人跨过那道危险的门槛。

当受害者询问“偷多少钱可以立案”时,他们真正关心的是自己的权利能否得到保障;而当社会思考这一问题时,我们实际上是在审视自己对于正义与秩序的理解。那条看似冰冷的数字分界线,实则凝聚着历代立法者的智慧结晶,平衡着个人权利与社会公益,维系着文明社会最基础的互信与安全。

在这条界限之上,法律展现出它的刚性与威严;在这条界限之下,社会保留了它的温情与宽容。这正是法律艺术的高明之处——用理性的尺度丈量人性的复杂,用明确的规则守护社会的和谐。每一次对这条界限的审视,都是社会文明程度的自我检验,也是法治精神在日常生活中的生动体现。

资讯网

资讯网