权利与尊严:《工伤保险赔偿明细》背后的制度温度

当机器的轰鸣声戛然而止,取而代之的是工人痛苦的 *** ;当建筑工地的钢筋水泥之间,突然传来意外坠落的惊呼——这些瞬间不仅意味着身体的创伤,更可能是一个家庭经济支柱的崩塌。在这样的时刻,《工伤保险赔偿明细》不再只是冷冰冰的法律条文,而成为了劳动者及其家庭的生命线。

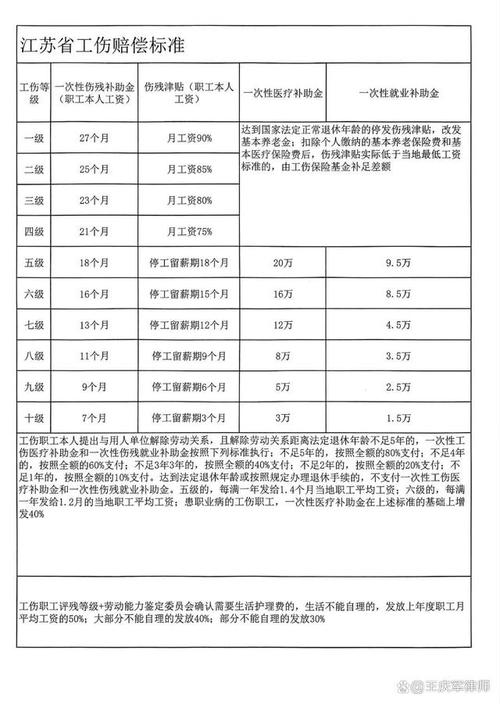

工伤保险赔偿明细通常包括医疗费用、康复费用、伤残津贴、一次性伤残补助金、工亡补助金等多个项目。每一项数字背后,都蕴含着对劳动者生命价值与尊严的制度性认可。

医疗费用赔偿是工伤保险最基础的保障。它确保了劳动者在遭遇工伤后,不会因高额的医疗开支而陷入经济困境。从急诊抢救到长期治疗,从手术费用到药品开支,这一项的覆盖范围体现了社会对劳动者生命健康权的根本保障。值得一提的是,随着医疗技术的发展,一些地区的工伤保险已经将康复治疗、心理疏导等纳入保障范围,显示出制度的人性化演进。

伤残津贴是根据劳动能力鉴定等级支付的长期待遇。它不仅仅是对收入损失的补偿,更是对劳动者因工致残后生活品质的保障。我国将劳动功能障碍分为十个等级,最重为一级,最轻为十级,不同等级对应不同的津贴标准。这种细致划分体现了对不同程度伤残劳动者的差异化关怀。

一次性伤残补助金和伤残就业补助金则具有双重功能:既是对劳动者身心创伤的补偿,也是对其重新融入社会的资金支持。尤其值得关注的是,对于那些因工伤导致劳动能力部分丧失的劳动者,伤残就业补助金为他们学习新技能、寻找适合的工作提供了可能性,这是一种向前看的社会保障思维。

工亡补助金则是制度中最令人心痛的一项补偿。当劳动者因工死亡,这笔资金虽然无法弥补亲人逝去的痛苦,但至少能够避免遗属因失去经济来源而陷入极端困境。此外,对供养亲属的定期抚恤金也体现了国家对劳动者家庭责任的延伸承担。

纵观工伤保险赔偿明细的各个项目,我们看到的不仅是一套经济补偿机制,更是一种社会价值的体现:劳动者的生命健康权不可侵犯,他们的贡献应当被铭记,他们的尊严应当被维护。

然而,制度的完善永远在路上。当前我国工伤保险仍存在覆盖范围有待扩大、理赔程序复杂、预防功能较弱等问题。特别是在新经济形态下,平台用工、灵活就业人员的工伤保障需求亟待创新性解决。这些挑战提醒我们,工伤保险制度需要与时俱进,不断回应社会发展带来的新问题。

从更广阔的视角看,工伤保险赔偿明细背后的理念应当引领我们思考:如何构建一个更加公正、更有温度的工作环境?如何让预防优于补偿的理念深入人心?如何让每一位劳动者都能体面劳动、有尊严地生活?

工伤保险赔偿明细中的每一个数字都不仅仅是冷冰冰的金额,它是社会对劳动者的承诺,是对“人民至上、生命至上”理念的具体实践。当我们解读这些明细时,我们应当看到其中蕴含的制度温度与人文关怀,这正是现代社会文明进步的重要标志。

最终,一个社会的文明程度不仅体现在其经济成就上,更体现在它对最脆弱群体的关怀与保护上。《工伤保险赔偿明细》作为这种关怀的具体化,值得每一位社会成员的尊重与理解。而我们共同的责任,是继续推动这一制度更加完善,让每一位劳动者都能在安全保障下有尊严地工作与生活。

资讯网

资讯网