自由的两条路径:假释与减刑背后的司法时间哲学

在司法体系的迷宫中,两名囚徒站在不同的岔路口:一人埋头苦干,争取减刑早日跨出监狱大门;另一人改造自我,期待假释委员会的认可。他们追求同一个目标——自由,却沿着两条截然不同的路径前行。假释与减刑,这两个常见的司法概念,表面上都是对服刑人员的宽容措施,但其内在逻辑、时间节奏和对个体的意义却有着深刻差异,折射出司法制度中惩罚与改造、报应与康复之间的永恒张力。

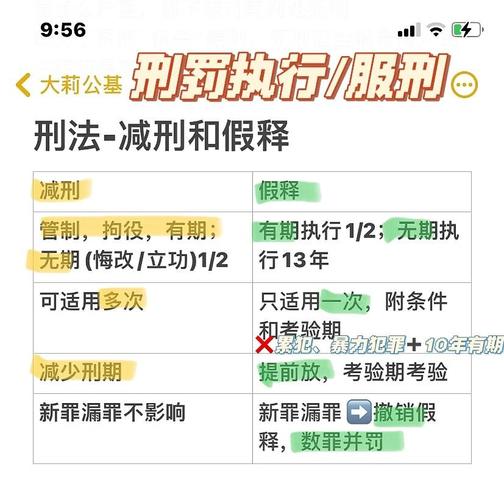

减刑是法律框架下的确定性计算,它像一台精密的时间机器,根据明确的行为标准对刑期进行算术减法。在我国刑法体系中,减刑依赖于服刑人员在改造期间的表现、立功行为等客观指标,一旦符合条件,便几乎能够预期地获得刑期缩减。这是一种可预测的、制度化的时间减免,其速度取决于服刑人员自身的行为选择与监狱管理部门的审核效率。减刑的核心逻辑是“以时间换时间”——用良好的服刑表现换取物理监禁时间的减少。

相比之下,假释则是一场复杂的社会化评估,它不仅仅是时间的减法,更是状态的根本转变。假释并不缩短判决总长度,而是将剩余刑期改为在社会中接受监督和考验。假释决定不再是简单的算术问题,而是一个综合判断:服刑人员是否真正悔改?再犯风险有多大?社会接纳条件如何?这些问题的答案不像减刑条件那样非黑即白,而是存在于一片灰色地带中,需要假释委员会进行主观判断。假释的核心逻辑是“以表现换空间”——用确切的改造证据换取在社会中完成刑罚的机会。

从纯粹的时间维度看,减刑往往能够提供更早的物理自由。一旦减刑批准,服刑人员立即获得释放,而假释则需要经过复杂的评估程序和后续监督。但在某些情况下,特别是对于长刑期罪犯,假释可能提供更早的释放机会,因为减刑通常有更大比例限制(如不超过原判刑期的二分之一),而假释的条件服刑时间要求可能更低(如被判处有期徒刑的犯罪分子,执行原判刑期二分之一以上,符合条件者可申请假释)。

然而,将讨论仅限于“哪种方式更快”是对这两种制度丰富内涵的简化。减刑和假释实际上代表了两种不同的刑罚哲学:减刑更像是基于报应主义的奖励系统,通过良好行为减轻惩罚;而假释则更贴近康复主义理念,强调罪犯重新融入社会的过渡过程。减刑关注的是过去的行为(服刑期间的表现),而假释更关注未来的风险(回归社会的可能性)。

一个健康的司法系统需要这两种机制并存。减刑提供明确的行为激励,维持监狱秩序;假释则充当社会与监狱之间的缓冲地带,降低获释人员再社会化的难度。研究表明,经过良好设计的假释程序能够显著降低再犯率,因为它在囚犯完全自由前提供了一个有监督的过渡期。

对于那些渴望自由的囚犯而言,“哪种方式更快”是一个实际问题;但对于社会而言,更重要的问题可能是“哪种方式更好”——更好促进改造,更好保障安全,更好实现正义。理想的情况不是二选一,而是两种机制协同工作:减刑奖励服刑期间的良好行为,假释确保回归社会的平稳过渡。

在司法人道主义日益发展的今天,我们或许应该超越“快慢”的简单比较,转而关注如何优化这两种制度,使它们既能够保障社会安全,又能够真正促进犯罪者的改造和重生。毕竟,司法的终极目的不应仅仅是惩罚,更应该是修复与预防。在这个意义上,假释与减刑不是竞争关系,而是共同服务于司法公正与社会和谐的互补机制。

真正的自由不仅仅意味着走出高墙,更意味着有能力不再回来。无论是通过减刑还是假释获得的自由,最终的价值都体现在一个人如何运用这第二次机会书写自己生命的下一章。司法的智慧不在于计算释放的速度,而在于培育这种真正自由的能力。

资讯网

资讯网