从砖瓦到家园:棚改拆迁补偿标准中的公平之维与人文之思

推土机的轰鸣声中,老旧的棚户区逐渐消失于城市的版图,取而代之的是拔地而起的高楼大厦。在这场声势浩大的城市更新运动中,《棚改拆迁补偿标准》不仅是一纸冷冰冰的政策文件,更是连接过往与未来、平衡公共利益与个人权益的重要桥梁。它既是经济发展的助推器,也是社会公平的测量仪,在冰冷的数字背后,折射出一个国家对待公民财产权与居住权的温度与态度。

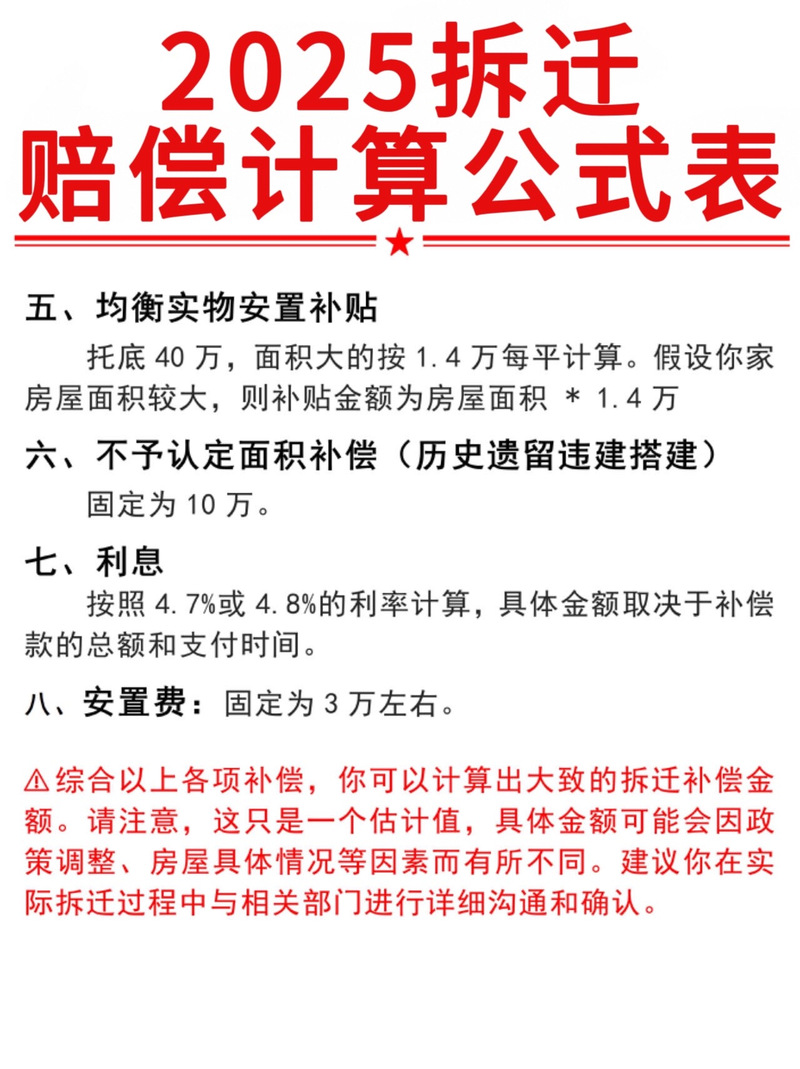

中国的棚改拆迁补偿标准历经了从粗放到精细、从单一到多元的演变历程。早期的补偿多以实物安置为主,随着市场经济的发展和法治建设的完善,货币补偿逐渐成为重要方式。当前主流的补偿模式采用“市场评估价+补贴+奖励”的结构,既考虑了被拆迁房屋的实际价值,也包含了搬迁成本和对积极配合的激励。这一演变轨迹反映了社会治理从简单行政命令向法治化、人性化的进步。

然而,标准的制定远非简单的数学计算。核心争议围绕着“公平”二字展开——何谓公平?是按房屋面积计算,还是考虑区位因素?是遵循市场价值,还是保障居住权?在城市扩张的土地财政驱动下,补偿标准往往陷入 *** 财政压力与居民合理诉求的两难困境。一些地方出现的“拆富”与“拆穷”现象,暴露出标准执行中的公正性缺失。当七旬老人面对祖宅的消逝,其情感价值的损失如何在补偿标准中得到体现?这些问题的存在提醒我们,拆迁不仅是物理空间的转换,更是生活 *** 和社会关系的重构。

纵观各地实践,创新的补偿模式正在不断涌现。上海采用的“数砖头+套型保底”方式,既尊重房屋实际价值,又保障基本居住需求;深圳探索的“物业置换+股权共享”模式,让居民享受区域发展带来的长期收益;某些历史街区改造项目则创造性提出“原址回迁+文化保留”方案,在城市更新中延续社区文脉。这些尝试表明,良好的补偿标准应当超越单纯的经济补偿,走向多维度的利益平衡和价值创造。

理想的棚改拆迁补偿标准应当建立在三大支柱之上:法律层面的产权保障、经济层面的合理对价、社会层面的人文关怀。它需要通过透明的评估机制、充分的协商程序、有效的救济渠道来实现程序正义与实体正义的统一。更为重要的是,它应当认识到房子不仅是遮风避雨的物理空间,更是记忆与情感的载体,是社区 *** 的节点,是身份认同的依托。因此,真正科学的补偿标准既要有经济计算的精度,也要有人文关怀的温度。

棚改拆迁本质上是一场空间资源的重新配置和社会关系的深刻调整。在这场调整中,《棚改拆迁补偿标准》既是技术性规范,也是社会价值观的体现。当我们从砖瓦水泥看到背后的家园意义,从经济补偿看到背后的居住正义,就能真正理解这项政策沉重而深远的分量。未来的城市更新应当超越“拆”与“建”的二元对立,走向更加包容、更具人文关怀的有机更新,让每个人在城市变迁中都能保有尊严、看见希望、拥抱未来。

资讯网

资讯网