雾锁山城:重庆何以成为"中国雾都"的现代寓言

当长江与嘉陵江在朝天门交汇,当轻轨列车从居民楼中穿行而过,当麻辣火锅的香气弥漫在潮湿的空气中——重庆这座山城便以其独特的方式向世界展示着自己。然而,重庆最为人所熟知的别称却是"雾都",这一称谓背后隐藏着自然与人文交织的复杂叙事。探究重庆为何被称为"中国雾都",不仅是对一种气候现象的解读,更是对一座城市身份认同的深度挖掘。

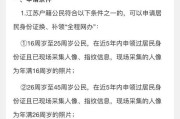

地理决定命运,重庆的"雾都"身份首先源自其不可选择的地理禀赋。这座建在群山之中的城市,被长江、嘉陵江环抱,水域面积占城市总面积的近十分之一。两江蒸发的大量水汽遇上四川盆地边缘的山脉阻挡,在秋冬季节特别容易形成浓雾。气象数据显示,重庆年平均雾日达到104天,而世界闻名的伦敦年均雾日不过94天。更为特殊的是,重庆的雾往往连日不散,"雾锁山城"成为常态。这种独特的地理气候条件,使重庆在中国城市中独树一帜,自然而然地获得了"雾都"的称号。

然而,"雾都"之名在20世纪曾被赋予一层特殊的文化意涵。抗战时期,重庆作为陪都,成为中国抗战的文化中心。彼时的文人墨客面对家国危难与终日不散的雾气,创作了大量以"雾"为意象的文学作品。茅盾在《雾重庆》中写道:"这雾,好像永远不肯散开似的。"老舍则形容:"重庆的雾是有重量的。"这些文字中的"雾"既是自然现象的描述,更是对战时中国前途未卜、民族命运多舛的隐喻。"雾都"由此超越了气象概念,成为一个承载民族集体记忆的文化符号。

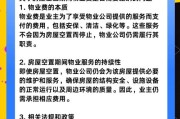

进入21世纪,"雾都"的内涵再次发生转变。随着中国工业化进程加速,重庆与其他快速发展的城市一样面临着空气污染的挑战。2004年前后,重庆全年空气质量优良天数一度不足200天,"雾都"之称开始带有环境警示的意味。但这座城市并未回避问题,而是以惊人的决心推动产业转型和环境治理。通过搬迁重污染企业、推广清洁能源、建设绿色交通系统等措施,到2022年,重庆空气质量优良天数已达332天。"雾都"正在经历从污染象征到生态名片的蜕变。

当代重庆人对"雾都"称号的态度呈现出有趣的矛盾性。一方面,他们深知这个标签曾带来的负面联想;另一方面,他们又巧妙地将这一特色转化为城市魅力。洪崖洞的灯光穿透薄雾营造出的梦幻效果,成为网红打卡胜地;火锅店里蒸腾的热气与窗外朦胧的雾气相映成趣,构成独特的饮食体验;甚至城市的轨道交通也被设计得如同穿行云雾之间。"雾都"不再是一个需要摆脱的标签,而成为城市营销的特色资源。

从自然奇观到文化符号,从环境警钟到城市名片,"中国雾都"四个字见证了重庆这座城市的百年沧桑。在全球城市同质化严重的今天,重庆对自身"雾都"身份的接纳与重构提供了一种启示:城市特色不在于完美无缺的形象包装,而在于对自身历史与现实的真诚面对和创造性转化。雾气朦胧中若隐若现的渝中半岛天际线,恰如这座城市复杂而迷人的身份图谱——它既是地理造就的必然,也是人文选择的偶然。

站在南山一棵树观景台远眺,雾气中的重庆宛如一幅水墨画卷徐徐展开。这座城市的魅力或许正源于此——它不回避自己的模糊性、矛盾性和多义性。"中国雾都"不仅是一个称谓,更是一种生存智慧:如何在混沌中寻找清晰,如何在困境中发现机遇。当轻轨穿过晨雾驶向未来时,整座城市都在诉说着一个关于韧性、适应与重生的现代寓言。

资讯网

资讯网