聚光灯下的幻灭:《吴亦凡快乐大本营》作为时代文化症候的再解读

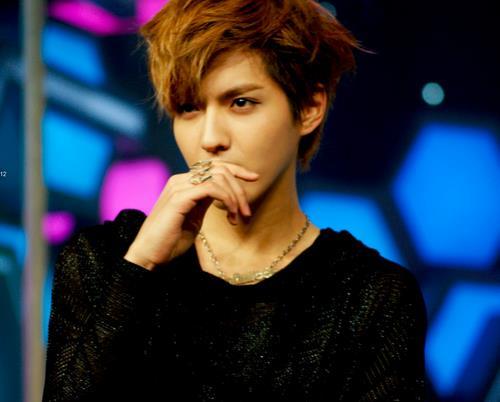

那期《快乐大本营》的影像,如今在互联网的某些角落依然可寻。画面上,吴亦凡笑容灿烂,在何炅、谢娜等主持人的簇拥下,完成着一个又一个轻松愉快的游戏。他高大俊朗,举止得体,时而展现羞涩,时而抛出梗点,与现场观众的热情欢呼构成了一幅完美的娱乐图景。那时的他,是顶流偶像,是“归国四子”中的佼佼者,是资本与粉丝共同托举出的时代宠儿。而《快乐大本营》这档国民综艺,正是为他这样的超级明星量身定制的加冕舞台。节目中的每一帧画面,都仿佛在无声地宣告:看,这就是成功,这就是被万众追捧的快乐。

然而,时过境迁,当吴亦凡从顶流偶像沦为阶下囚,我们回望这些曾经象征着“快乐”与“荣耀”的影像时,一种巨大的荒诞感和反思空间豁然开启。这期节目不再仅仅是一期普通的综艺内容,它已然演变为一个极具代表性的文化标本,一个折射出娱乐工业逻辑、粉丝文化狂热、个体价值扭曲以及社会集体无意识的时代症候。

首先,《吴亦凡快乐大本营》是娱乐资本精密运作的完美展演。节目本身就是一个强大的符号机器,它通过游戏、访谈、互动等环节,系统地生产和强化明星的“人设”。吴亦凡在节目中展现的“帅气”、“国际化”、“略带反差萌”的形象,并非自然的流露,而是经过团队策划、节目剪辑共同塑造出的商品。这期节目是流量经济的巅峰体现,吴亦凡的出场意味着惊人的收视率、 *** 点击量和社交媒体话题度。资本看中他的变现能力,平台需要他的热度加持,双方合谋,将这场娱乐盛宴推至 *** 。在这里,“快乐”被物化和量化,成为可以生产、消费和循环的文化商品。节目的欢声笑语背后,是严丝合缝的商业逻辑和利益计算。

其次,这期节目深刻地揭示了当代粉丝文化的复杂面相。对于当时的万千粉丝而言,这90分钟的节目是一场情感的朝圣。她们在屏幕前守护,为偶像的每一个镜头欢呼雀跃,通过刷榜、控评、消费等方式证明其爱意与力量。这种情感投入是真实而热烈的,但也被资本巧妙地引导和利用,转化为稳固流量帝国的基础。《快乐大本营》这样的节目,充当了粉丝与偶像之间的“准社会互动”桥梁,它缩短了心理距离,强化了情感联结,同时也可能遮蔽了偶像真实的一面。当偶像最终以极其不堪的方式崩塌时,这种投入与现实的巨大落差,给许多粉丝带来了深重的创伤,也促使公众开始反思这种单向度、高强度情感依附的健康性。

更深一层看,吴亦凡个案及其在《快乐大本营》中的光鲜表现,提出了一个关于个体在巨大名利场中异化的尖锐问题。一个年轻人在资本和流量的急速裹挟下被推上神坛,周围环绕着赞美、迎合和纵容。这种环境极易催生道德感的淡漠和法律边界的模糊。《快乐大本营》中那个被掌声和灯光包围的“完美偶像”,与现实中那个最终触碰法律底线的个体之间,存在着怎样可怕的断裂?聚光灯下的“成功”表象,在多大程度上掩盖甚至助长了内在的迷失与腐化?这不仅是吴亦凡个人的悲剧,更是整个造星机制对个体进行过度包装和异化后可能结出的恶果。

如今,《快乐大本营》这档曾象征着一个娱乐时代的节目本身也已落幕,吴亦凡更已身陷囹圄。这种双重的终结使得那期节目具有了某种历史档案的性质。它封存了一个时代的狂热、轻信与盲目。当我们重新审视它时,不应仅仅带着猎奇或批判的目光,更应进行一场冷静的文化考古。它提醒我们,需要警惕那种将人简单符号化、将价值等同于流量、将快乐等同于浮华表象的文化倾向。

《吴亦凡快乐大本营》这组看似不协调的词汇并置,恰恰构成了对我们这个时代最尖锐的提问:当幻象破灭,掌声散去,我们真正应该追求和珍视的快乐与本真究竟是什么?或许,答案就藏在对那段喧嚣过往的深刻反思之中。那聚光灯下的欢愉与最终的幻灭,如同一则寓言,警示着我们:建立在浮沙之上的快乐终将坍塌,唯有回归对真实、法治和道德的敬畏,才能构建坚实而有尊严的生活。这期早已过去的综艺节目,因而超越了其本身的娱乐属性,成为一面映照时代精神状况的镜子,值得我们一再擦拭、凝望与深思。

资讯网

资讯网