无声的博弈:当快递巨轮遇见消费者指尖的惊雷

那串数字静静地躺在官方网站角落——圆通快递的官方投诉热线。对许多人而言,它不过是网页上一个不起眼的符号;但对某些人,这串数字却成了最后的手段,是消费社会中微弱个体对抗庞大系统时所能握住的最后武器。这场看似不对称的博弈,揭示了现代服务行业权力结构的微妙转变:当每一个消费者都手握评分权和发声渠道时,即便是行业巨头也不得不低下高傲的头颅。

圆通作为中国快递行业的领军企业之一,其日常运营如同一艘巨轮在商海中破浪前行。它建立了标准化的流程、分级的管理体系、数字化的考核指标。在这套精密运转的系统中,消费者常常被简化为运单号上的几个数字,他们的个性化需求被系统性的效率所碾压。当这艘巨轮遇到消费者的投诉 *** 时,就像平静海面突然掀起的惊涛——不是因为它无法处理问题,而是因为它必须暂停自动化流程,启动人工干预,这对追求效率更大化的系统而言是一种“非正常状态”。

深入观察圆通这类企业的内部机制,我们会发现它们最恐惧的从来不是单次投诉本身,而是投诉可能引发的连锁反应。在互联网评价时代,一条充满细节的*可能被无限放大;一个消费者的不满可能演变为公共舆情事件。更直接的是,邮政管理部门建立的申诉系统像一把达摩克利斯之剑高悬头顶——消费者如果在企业投诉得不到满意解决,转向邮政管理局投诉时,企业将面临实实在在的行政处罚和考核压力。这种双重压力使得那串投诉 *** 号码成为了企业必须严肃对待的“警报器”。

我曾目睹一位老人因快递迟迟未到而拨打圆通投诉 *** 的全过程。最初, *** 试图用标准化话术安抚老人,但当老人平静而坚定地表示“如果你们不能解决,我只能向邮政管理局反映情况”时, *** 那头的语气立刻转变,问题在半小时内得到了优先处理。这个微小的日常场景揭示了现代消费关系中权力的流动性——个体消费者看似弱小,但当他们懂得运用规则赋予的权利时,就能在与巨头的对话中获得平等地位。

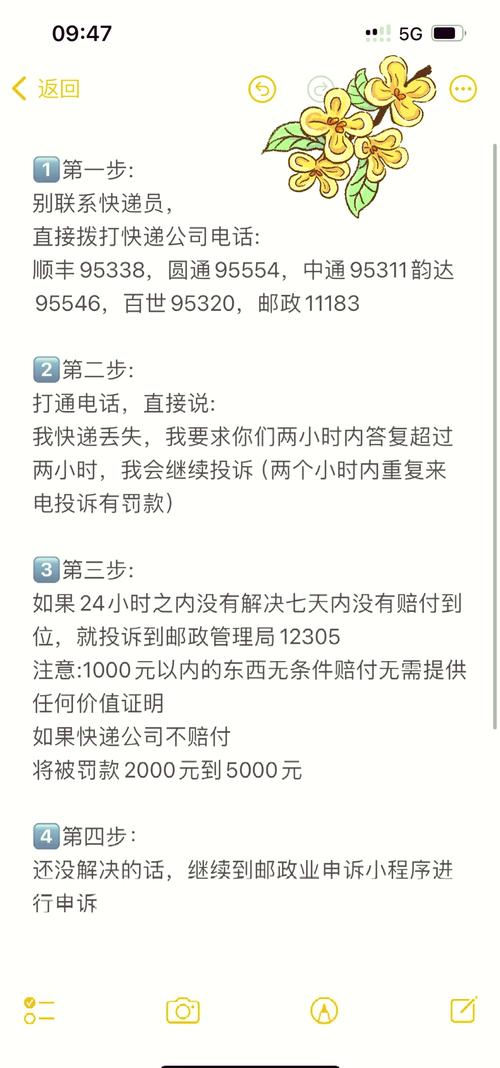

真正让圆通这样的企业感到压力的,不是情绪化的咆哮或无理的指责,而是有理有据、精准命中服务漏洞的专业投诉。那些能够清晰描述问题、指出具体违反服务承诺条款、甚至引用相关法规的投诉,往往能跳过层层缓冲机制,直接触发企业的紧急应对程序。这表明在这个信息时代,知识本身就是一种权力——了解规则的人总能在博弈中占据优势地位。

面对消费者的投诉,圆通们真正害怕的是什么呢?是品牌声誉的损伤?是监管部门的罚单?还是系统效率的降低?或许更深层次上,它们害怕的是那个被精心构建的系统性权力遭遇挑战的时刻——当标准化流程无法消化个性化问题,当规模经济效益无法抵消个别案例带来的负面影响,当消费者的主体性重新凸显为企业必须直面而非简化的存在。

这场无声博弈最终指向一个更加健康的消费生态:企业不再将投诉视为麻烦,而是看作改进服务的宝贵反馈;消费者不再将投诉视为发泄情绪的方式,而是当作理性维护权益的手段。当圆通的投诉 *** 响起,它不应是企业防御机制启动的信号,而应是两个平等主体开始对话的契机——在这个意义上,那串 *** 号码不再是一种威胁,而成为连接企业与消费者的桥梁,共同推动着服务行业的进化与成熟。

每一次理性的投诉,都是消费者与企业共同书写的契约修订案;每一个得到妥善处理的问题,都是商业文明向前迈进的微小却坚实的脚步。这或许就是那串简单数字背后,所承载的深远意义。

资讯网

资讯网