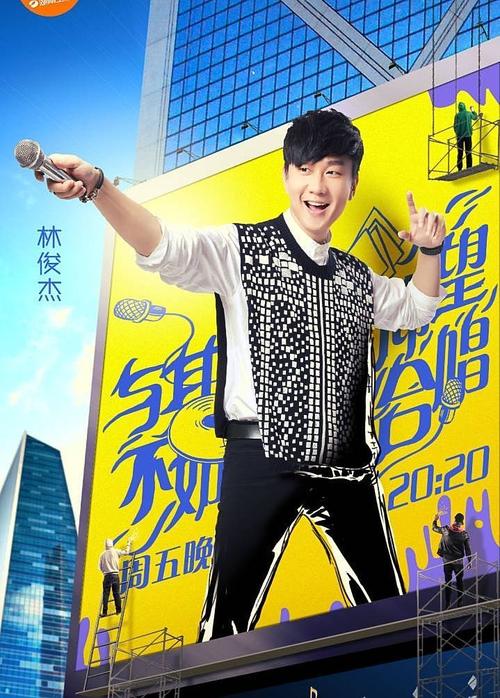

消失的合唱:当“林俊杰特辑”下架,我们失去的究竟是什么?

打开视频平台,搜索“我想和你唱林俊杰”,你会发现一个令人困惑的现象——那期备受期待的特辑消失了。社交平台上,“林俊杰哪一期怎么没有了”的疑问不绝于耳,却鲜有官方回应。这种集体性的文化记忆缺失,不禁让人思考:当一档节目的一期内容消失,我们失去的究竟是什么?

《我想和你唱》作为一档打破明星与粉丝界限的音乐节目,其核心魅力在于创造了一种独特的“共同在场”体验。当林俊杰这样的顶级歌手与普通歌迷同台合唱,不仅消解了舞台与观众席的物理距离,更在心理层面构建了一种亲密感。粉丝们通过屏幕参与这场音乐对话,仿佛自己也站在偶像身旁,完成了一次想象中的合唱。这种体验超越了简单的娱乐消费,成为一种情感连接的仪式。

然而,当这期节目消失后,我们失去了这种仪式得以进行的载体。那些本可通过反复观看强化的情感记忆变得无处安放,那些本可分享给他人的音乐时刻戛然而止。更重要的是,我们失去了一种集体记忆的参照点——未来当粉丝们谈论“那次林俊杰在《我想和你唱》的精彩表现”时,新加入的粉丝将无法直观感受,形成代际间的文化断层。

在数字时代,内容的下架与消失已成为常态。版权纠纷、政策调整、商业考量等诸多因素都可能导致一档节目的某一期突然“蒸发”。这种不确定性正在改变我们与文化产品的关系。我们不再理所当然地认为今天能看到的内容明天依然存在,这种不安全感促使人们疯狂下载、存储,形成一种“数字囤积”现象。同时,它也削弱了我们对文化产品的长期情感投入——如果知道某样东西可能随时消失,我们还会倾注同样的情感吗?

林俊杰特辑的消失尤其令人遗憾的一点是,它剥夺了非核心粉丝接触其音乐魅力的机会。对于忠实粉丝而言,他们可能已经通过其他渠道观看了这期节目,甚至参加了录制。但对于潜在的音乐爱好者,这期节目本可以是他们发现并喜欢上林俊杰音乐的契机。一档优质音乐节目的公共价值,恰恰在于它能搭建一座桥梁,将好音乐传递给更广泛的受众。当这座桥梁突然中断,我们失去的是文化传播的可能性。

面对这种消失,我们或许需要重新思考如何构建更为 resilient(有韧性)的文化参与方式。当官方渠道不可靠时,非正式的分享、讨论、二次创作是否能够在一定程度上弥补原始内容的缺失?当一档节目消失后,关于它的记忆和讨论是否能够形成一种替代性的文化存在?

事实上,即使在节目下架后,社交媒体上关于“林俊杰我想和你唱”的讨论依然持续,网友们分享着记忆中的片段细节,用文字重构那场未能保存的演出。这种集体记忆的构建行为本身,已经成为一种抵抗遗忘的文化实践。它提醒我们,文化的生命力不仅存在于官方发布的成品中,更存在于受众的参与、讨论和再创造中。

或许,《我想和你唱》林俊杰特辑的消失给我们更大的启示是:在数字时代,文化的脆弱性与韧性并存。官方内容可能随时消失,但真正的文化体验却依赖于受众的积极参与和创造。作为文化消费者,我们不应只是被动地接受内容,而应主动参与文化的构建与传承。

下一次当你喜爱的节目播出时,不妨更投入地观看、更积极地讨论、更有意识地记忆。因为在这个内容易逝的时代,最终能够抵抗时间侵蚀的,不是存储在服务器上的数据,而是留在人们心中的共鸣与传承。

当我们追问“林俊杰哪一期怎么没有了”时,我们真正怀念的或许不只是那90分钟的节目内容,更是那种通过音乐与他人、与偶像连接的纯粹快乐。这种渴望连接的情感不会因一档节目的下架而消失,它会找到新的表达方式,在新的平台上延续。文化的本质从来不是静止的存档,而是流动的对话——即使原始对话记录丢失,对话精神仍将在别处重生。

资讯网

资讯网