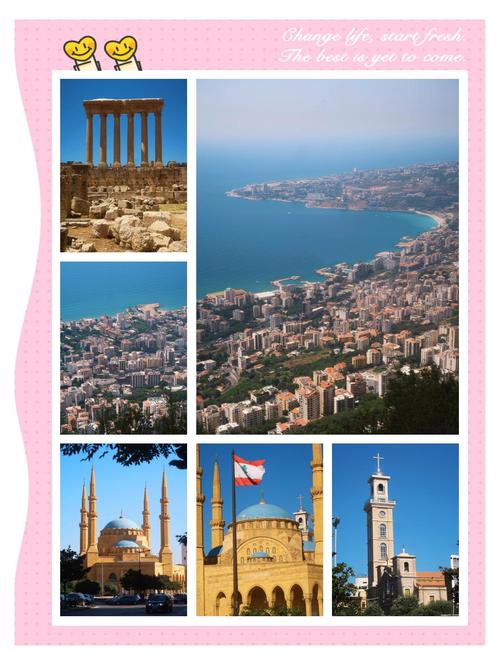

财富的幻影与伤痕:黎巴嫩的双面叙事

在地中海东岸,黎巴嫩这片曾经被誉为“中东瑞士”的土地,如今正上演着一场关于财富与贫困的深刻悖论。贝鲁特街头,豪华跑车与破败建筑并肩而立,高级餐厅里觥筹交错的声音与贫民区里为面包排起的长队形成刺眼对比。这个国家既拥有令人惊叹的人均财富指标,又深陷经济崩溃的泥潭——黎巴嫩是否富裕的问题,已不能简单用“是”或“否”来回答,而需要深入其复杂的历史脉络与当下现实。

历史上,黎巴嫩确实曾创造经济奇迹。作为中东的金融与服务业中心,贝鲁特在20世纪60年代享有前所未有的繁荣。自由经济政策、发达的银行业、优质的教育体系以及战略性的地理位置,使这个小国成为区域资本的安全港湾。黎巴嫩裔 diaspora在全球商业领域的成功更为祖国注入了大量侨汇,据世界银行统计,侨汇一度占黎巴嫩GDP的15%以上,构成了许多家庭的主要收入来源。这种由外而内的财富流动塑造了一种表面的繁荣景象,掩盖了内部的结构性问题。

然而这种繁荣建立在极为脆弱的基础之上。黎巴嫩经济存在着致命的“三元悖论”——高度依赖外部资金流入、缺乏实质性生产力支撑、以及严重的经济寡头化。国内工业基础薄弱,农业占比不断萎缩,经济增长主要依靠消费驱动而非生产创造。更为致命的是,银行业与实体经济严重脱节,形成了一个自我循环的金融泡沫。这种模式在全球经济平稳时期尚可维持,一旦遭遇外部冲击便会迅速崩塌。

2019年开始的经济危机彻底撕开了黎巴嫩富裕的假象。货币贬值超过90%,银行业崩溃,通货膨胀率飙升至三位数,世界银行称此次危机为“19世纪以来全球最严重的三大危机之一”。曾经的中产阶级一夜之间陷入贫困,世界粮食计划署数据显示,截至2023年,近80%的黎巴嫩人口生活在贫困线以下。超市里商品琳琅满目却无人问津,医院里设备先进却缺乏基本药品——这种“富裕中的贫困”成为黎巴嫩最残酷的现实写照。

黎巴嫩的困境背后是深层的治理失败。教派分权制度导致政治僵局与系统性腐败,精英集团垄断国家资源,世界银行估计1990年至2021年间通过腐败流失的资金高达1000亿美元。基础设施长期失修,2019年贝鲁特港大爆炸更是将这种治理失灵推至顶点,直接摧毁了该国主要的物流枢纽与经济命脉。

面对如此复杂的现实,我们如何定义“富裕”?若以人均GDP论,黎巴嫩曾达到中等偏上收入国家水平;若以购买力平价计算,当前黎巴嫩人的实际购买力已大幅缩水;若以人类发展指数衡量,曾经的高水平教育医疗系统正在崩溃;若以社会凝聚力观之,贫富分化已到达危险临界点。或许真正的富裕不应仅看账面数字,而应衡量一个社会抗风险能力、制度韧性与发展可持续性。

黎巴嫩的案例对所有发展中国家都具有警示意义——没有实体经济支撑的繁荣如同沙上筑塔,没有良好治理的财富积累终将导致系统性崩溃。真正的富裕不在于少数人拥有多少奢侈品,而在于多数人能否享有有尊严的生活、稳定的预期和向上的机会。

当下的黎巴嫩正站在历史的十字路口。国际货币基金组织的援助计划、国内改革呼声与新政治力量的崛起或许能带来转机。但复苏之路漫长且艰难,需要重建的不仅是外汇储备和汇率稳定,更是对整个社会经济契约的重构。只有当黎巴嫩能够将其著名的人力资本、企业家精神与更加公平包容的制度设计相结合时,才可能实现真正意义上的全民富裕。

黎巴嫩是否富裕?答案既是否定的——考虑到大多数人当前的生活困境;又是肯定的——考虑到其潜在的人力资本与发展可能性。这个国家的故事提醒我们,财富从来不是静态的拥有,而是动态的过程;不是简单的数字游戏,而是复杂的社会建构。在全球化时代,“富裕”一词需要更加多维的定义,而黎巴嫩正是这种复杂性的更佳注脚。

资讯网

资讯网