面容重塑背后的文化隐喻:刘恺威“变脸”现象的社会镜像

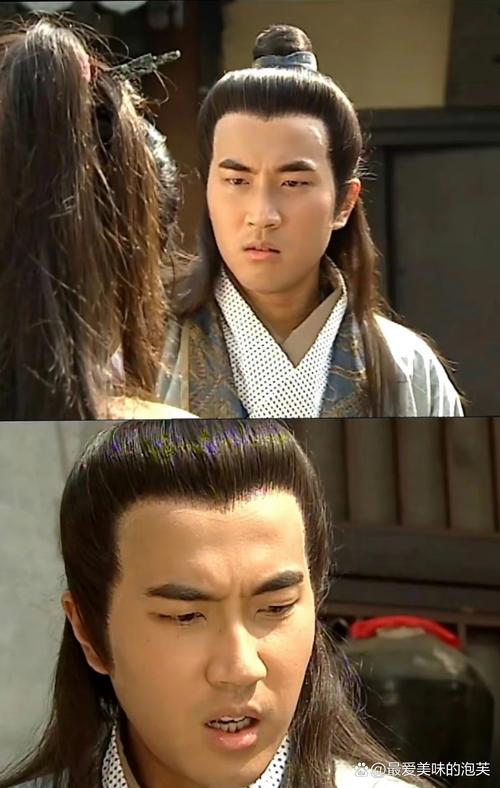

近日,演员刘恺威的外貌变化再次成为 *** 热议话题。高清镜头下,他的面部线条似乎更加分明,五官比例也有所调整,引发了网友对其是否整容的猜测。在这场关于“真假面容”的讨论狂欢中,我们实际上窥见了一个更为深刻的文化现象——当代社会对明星外貌的集体执念与审美异化。

明星整容从来不是单纯的个人选择。在娱乐工业体系中,演员的面孔已经成为可被资本化的符号资源。刘恺威作为公众人物,其面容不仅属于自己,更成为大众消费的文化产品。从这个角度看,明星整容更像是一种职业投资——通过调整外在形象来延长职业生命周期,适应不断变化的审美市场。这种看似个人的决定,实则嵌入了整个娱乐产业的商业逻辑。

纵观刘恺威职业生涯的面容变化,我们能够清晰看到华人男性审美标准的变迁轨迹。从早期略带稚气的圆润脸庞,到如今棱角分明的成熟样貌,这种变化不仅反映个人选择,更折射出社会对男性气质理解的演变。在全球化背景下,东亚男性的理想形象正在融合传统温文尔雅与西方定义的阳刚特征,形成一种跨文化的混合审美。刘恺威的面容变化,恰如一面镜子,映照出这种文化交融的复杂过程。

整容话题的持久热度揭示了当代社会的身份焦虑。在社交媒体时代,每个人都在进行某种程度的“形象管理”,明星则成为这种集体焦虑的极端体现。我们热衷于讨论明星的外貌变化,某种程度上是在通过他者来审视自身的身份定位与身体观念。当大众津津乐道于对比刘恺威的前后照片时,实际上是在进行一场关于“什么是理想面貌”的集体协商。

值得注意的是,整容话语中存在的性别双重标准。女性明星整容常遭*,被冠以“虚假”、“不自然”的标签;而男性整容却往往被默许甚至鼓励,被视为“自我提升”的明智之举。这种差异处理暴露了深植于文化中的性别偏见——女性的价值仍被捆绑在外貌上,而男性的外貌调整则被解读为职业策略。

在整容现象背后,是我们这个时代对“真实”概念的重新定义。当技术能够轻易改变自然赋予的面容,“真实”与“人工”的边界日益模糊。刘恺威的面孔变化引发如此广泛讨论,正是因为触碰了现代人最深层的存在困惑——在技术介入如此之深的时代,什么才是真正的“自我”?

或许,我们应当超越对明星外貌变化的简单道德判断,转而思考造就这种现象的社会文化机制。刘恺威的“变脸”不仅是个体选择,更是这个时代的文化症候——反映了在资本、媒体与技术合力作用下,人类身体如何日益成为可塑的文化文本。

在这个形象至上的时代,我们每个人都参与创造了要求明星不断优化外貌的文化环境。下次当我们再次点击那些“前后对比”文章时,或许应当少一分猎奇,多一分反思——我们消费的不仅是明星的面孔变化,更是一种关于身份、审美和自我价值的集体叙事。而这叙事的最终指向,其实是我们自己对于何为美好、何为真实的不断演化的理解。

资讯网

资讯网