遗产无言,爱有痕:论丈夫身后遗产分配中的法理与人情

丈夫骤然离世,留下的不仅是无尽的哀思,还有亟待处理的遗产分配问题。在悲痛之余,遗产如何分配成为家庭成员必须面对的现实课题。我国民法典继承编为这一难题提供了明确的法律框架,但遗产分配远不止是冷冰冰的法条应用,更是家庭情感、伦理道德与法律原则的交织与平衡。

一、法定继承:法律预设的公平框架

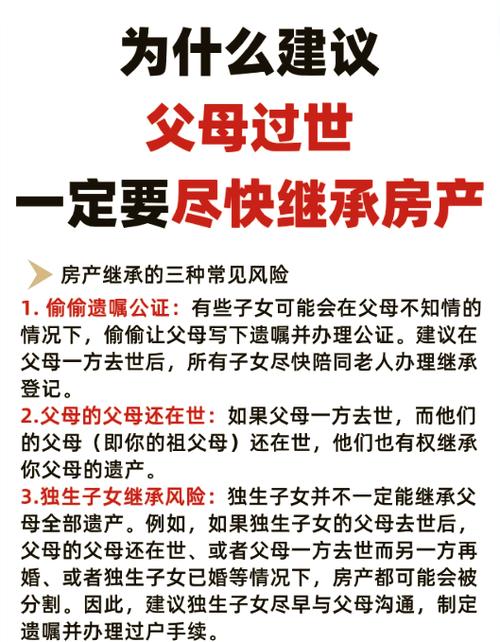

当丈夫未留下遗嘱或遗赠扶养协议时,遗产将按照法定继承顺序进行分配。根据《民法典》之一千一百二十七条,之一顺序继承人包括配偶、子女和父母。这意味着妻子并非独占遗产,而是与子女、公婆共同成为之一顺位继承人,平均分配遗产。

这一规定体现了立法者对家庭关系的全面考量:配偶作为生活伴侣,自然享有继承权利;子女作为直系血亲,理应获得抚养保障;父母若依然健在,他们的养老需求也不应被忽视。这种多方兼顾的分配模式,反映了法律对家庭整体利益的保护而非仅仅关注个别成员。

特别需要注意的是,夫妻共同财产需先进行分割——只有一半属于逝者的遗产,另一半本就属于妻子个人财产。这一原则保障了生存配偶的合法权益,避免将夫妻共同财产全部作为遗产处置的不公情况。

二、遗嘱自由:个人意志的最终表达

《民法典》之一千一百三十三条明确规定:“自然人可以依照本法规定立遗嘱处分个人财产。”这意味着丈夫生前可以通过遗嘱方式,自主决定遗产归属。这种“遗嘱自由”原则体现了法律对个人财产权的尊重和对公民最后意愿的保障。

遗嘱继承优先于法定继承,但并非毫无限制。之一千一百四十一条设立了“必留份”制度:“遗嘱应当为缺乏劳动能力又没有生活来源的继承人保留必要的遗产份额。”这一规定防止了遗嘱人完全剥夺弱势继承人的生存权,平衡了遗嘱自由与家庭责任之间的关系。

在实务中,遗嘱的真实性和合法性常成为争议焦点。自书遗嘱、代书遗嘱、公证遗嘱等不同形式各有其要件要求,欠缺法定形式要件的遗嘱可能被认定为无效。这提醒我们,遗嘱设立应当谨慎遵循法律规定,更好寻求专业法律意见。

三、特殊考量:法律背后的人性关怀

遗产分配并非简单的数学题,往往需要考量诸多特殊因素。《民法典》之一千一百三十条明确规定:“同一顺序继承人继承遗产的份额,一般应当均等。”但同时也允许“对被继承人尽了主要扶养义务或者与被继承人共同生活的继承人,分配遗产时,可以多分。”这一规定体现了权利与义务相统一的原则,鼓励家庭成员间的互助与赡养。

对于缺乏劳动能力又没有生活来源的继承人,法律给予了特别保护。即使遗嘱未为其留下份额,他们仍然可以主张“必留份”权利,获得维持基本生活所需的遗产。这一制度设计反映了法律不仅关注财产流转的形式公平,更注重保障弱势家庭成员的生存权益。

此外,对于尚未出生的胎儿,《民法典》第十六条特别规定了遗产继承权:“涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的,胎儿视为具有民事权利能力。”这一规定体现了法律对生命更大程度的保护与尊重。

四、超越法条:遗产分配中的智慧与温情

处理丈夫遗产分配时,既要尊重法律规则,也需要超越纯粹的法条思维,考虑家庭情感和长远和谐。许多家庭纠纷并非源于法律规定的模糊,而是源于沟通不足和情感创伤。在悲痛时期,家庭成员间更需要的是理解与包容,而非严格的权益主张。

智慧的处理方式往往是在法律框架内寻求更大共识。通过家庭会议、专业调解等方式,家庭成员可以共同商讨出既合法又合情的分配方案。有时,小幅度的让步或创造性的解决方案(如分期支付、实物分割等)可能比严格坚持法定份额更能维护家庭关系的长期和谐。

值得注意的是,遗产不仅包括物质财产,更承载着情感价值。某些物品可能市场价值不高但对特定家庭成员具有特殊意义。在分割遗产时,关注这些情感价值往往比争论财产份额更有助于家庭团结。

结语:在法理与人情间寻找平衡点

丈夫去世后的遗产分配,是一场需要在法理与人情间寻找平衡的艺术。法律提供了基本的分配框架和争议解决机制,但真正和谐的家庭关系需要成员间的相互理解与包容。在处理遗产问题时,我们既应当尊重法律规定保障合法权益,也应顾及家庭情感维护亲情纽带。

最终,遗产分配不仅是财产权利的转移,更是家庭价值观的传递和家族记忆的延续。如何通过遗产分配过程促进家庭团结而非分裂,体现逝者生前的爱与责任,或许比单纯追求物质利益的更大化更为重要。在这条法理与人情交织的道路上,我们需要法律的指引,更需要家庭的智慧与温情。

资讯网

资讯网