被异化的假期:当"黄金周"沦为消费主义的狂欢

五月的阳光洒满大地,一年一度的"五一"假期又如约而至。打开社交媒体,满屏皆是晒旅游、晒美食、晒购物的照片;商场里人潮涌动,景区内摩肩接踵;高速公路变身停车场,热门景点门票一票难求——这已成为当代中国"黄金周"的标准图景。然而在这表面热闹的背后,我们是否思考过:这五天假期,究竟是谁的假期?我们真的在享受休息的权利,还是不知不觉中成为了消费主义机器中的一颗螺丝钉?

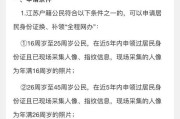

现代社会的假期早已被异化为一种特殊的商品。法国思想家鲍德里亚在《消费社会》中尖锐指出:"休息本身已经成为一种消费物品。"五一假期的延长表面上是为了让劳动者有更多休息时间,实则创造了一个巨大的消费窗口。旅游、餐饮、零售等行业摩拳擦掌,提前数月便开始布局营销策略;电商平台推出各种促销活动, *** 人们打开钱包;景区门票价格水涨船高,酒店房价翻倍上涨。我们以为自己在享受假期,实际上却陷入了一个精心设计的消费陷阱。数据显示,2023年"五一"假期全国国内旅游出游合计2.74亿人次,实现国内旅游收入1480.56亿元——这些冰冷的数字背后,是被量化为GDP增长率的我们的休息权。

更为吊诡的是,"黄金周"期间的工作强度往往远超平日。旅游景区工作人员、交通运输从业者、餐饮服务人员等群体在别人休息时反而进入了一年中最忙碌的时段。他们牺牲自己的休息权,换取他人假期的"完美体验"。这种劳动异化现象令人深思:当一部分人的假期建立在另一部分人超负荷工作的基础上时,这样的休假制度是否已经背离了其保障劳动者权益的初衷?法国社会学家福柯曾揭示现代社会中权力的毛细血管式渗透——我们以为自己在自由地享受假期,实则被一套隐形的权力机制所规训和操控。

德国哲学家海德格尔在《存在与时间》中提出"常人"(das Man)概念,指出现代人常常不假思索地按照大众方式生活。这一理论完美诠释了当下"黄金周"的跟风现象:因为别人都在旅行,所以我也要旅行;因为社交媒体上都在晒美食,所以我也要打卡网红餐厅。这种从众心理使我们丧失了独立思考何为真正休息的能力。五一假期本应是放空心灵、回归自我的时光,却变成了又一场精心策划的表演——我们在朋友圈展示的并非真实的休闲状态,而是一个经过滤镜美化的、符合社会期待的"假期形象"。

面对这种异化现象,我们或许需要重新定义何为真正的休息。中国古代文人的休假智慧值得借鉴:陶渊明"采菊东篱下,悠然见南山"的闲适;苏轼"人生如梦,一尊还酹江月"的豁达;王维"行到水穷处,坐看云起时"的淡泊。这些都不是需要高额消费才能获得的体验,而是对生活本真的回归。当代德国哲学家韩炳哲在《倦怠社会》中指出:"真正的休息是一种深度的无所事事。"这提示我们:或许最珍贵的假期不是奔波于各大景点之间,而是允许自己停下来、静下来、真正地与自己相处。

五一假期的天数固然重要——从最初的一天到现在的五天,劳动者权益确实得到了制度层面的保障。但比天数更重要的是假期的质量与意义。当我们不再将休假等同于消费和表演,当我们能够尊重不同群体的差异化休假需求,当我们学会在忙碌生活中按下暂停键——那时,"黄金周"才能真正闪耀出属于劳动者的金色光芒。

被异化的不是假期本身,而是我们对待假期的态度与方式。在这个即将到来的五一假期里,或许我们可以尝试一种新的可能:拒绝成为消费主义的提线木偶,重新夺回定义自己休息方式的权利。毕竟,真正的自由不在于能走多远、花多少钱,而在于能否按照自己的节奏呼吸和生活。

资讯网

资讯网