凝固的交响曲:巴洛克建筑如何用石头谱写时代的狂想

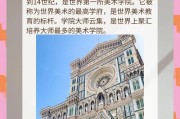

当阳光穿过圣彼得大教堂壮观的穹顶,在华丽的大理石地面上投下变幻的光影;当游客仰望凡尔赛宫金碧辉煌的镜厅,被无数面镜子反射的烛光所震撼;当信徒步入德国十四圣徒朝圣教堂,被那些似乎要挣脱墙壁飞向天堂的雕塑所感动——我们正见证着人类建筑史上最富戏剧性的篇章:巴洛克建筑。这种发轫于16世纪末意大利,盛行于17世纪欧洲的建筑风格,远非简单的"华丽"或"夸张"所能概括。它是天主教反宗教改革的宣言书,是绝对君主制的物质化身,更是一个动荡时代集体心理的具象表达。

巴洛克建筑诞生于一个充满张力的历史节点。宗教改革撕裂了欧洲的精神版图,特伦托大公会议(1545-1563)后的天主教会急需一种新的艺术语言来重申其权威。与此同时,新兴的民族国家如法国、西班牙正通过强大的中央集权确立统治。这种双重需求催生了一种前所未有的建筑表达——它必须既能激发宗教情感,又能彰显世俗权力。意大利建筑师吉安·洛伦佐·贝尼尼的作品完美诠释了这种双重使命。他设计的圣彼得大教堂青铜华盖高达29米,扭曲的柱身充满动感,既是对圣经中所罗门圣殿的呼应,也是对教皇至高权力的宣示。巴洛克建筑就这样成为了权力与信仰的共同代言人。

走进任何一座典型的巴洛克教堂,首先震撼我们的是那种刻意营造的"舞台效果"。建筑师们深谙透视法则与光学原理,通过精心设计的空间序列引导参观者的视线与步伐。维也纳的卡尔教堂正立面采用夸张的凹凸起伏,两侧的纪念柱模仿古罗马图拉真柱,却赋予其螺旋上升的戏剧性动态。教堂内部,主祭坛通常位于纵深的尽头,沿途装饰渐次丰富,最终形成视觉与精神的 *** 。这种空间叙事手法使参观过程本身成为一种仪式,一种从世俗到神圣的过渡体验。在德国维尔茨堡主教宫的阶梯厅,巴尔塔扎·诺伊曼设计的天顶壁画与实体建筑元素浑然一体,产生令人眩晕的空间错觉——这正是巴洛克建筑追求的"神奇效果"(meraviglia),旨在通过感官震撼直达灵魂。

巴洛克建筑的装饰语言是一部石头的修辞学。曲线取代直线,动态平衡取代静态对称;圆柱不再是简单的支撑构件,而是扭曲、缠绕成螺旋状;山花断裂、檐部起伏,甚至整个立面都呈现波浪般的运动感。这种形式革命在弗朗切斯科·博罗米尼的作品中达到极致。他的代表作四泉圣卡罗教堂,其椭圆形平面与凹凸变化的立面构成几何学的奇观,仿佛建筑本身正在呼吸。装饰元素也摆脱了文艺复兴时期的克制——天使雕像从壁龛中探出身体,镀金的灰泥装饰如藤蔓般爬满拱顶,大理石被雕琢得几乎失去重量感。这种"过度"并非单纯的炫技,而是对天主教"荣耀神学"的物质诠释:既然上帝的光辉无限,那么用来赞美他的艺术又怎能有所保留?

随着巴洛克风格在欧洲的传播,它在不同地区与当地传统融合,形成了丰富的变奏。西班牙的丘里格拉风格(Churrigueresque)将装饰推向极致,如萨拉曼卡的马约尔广场立面堪称石质的蕾丝;法国古典巴洛克则在路易十四时期发展出更为节制的版本,凡尔赛宫的几何园林与对称立面体现了理性对 *** 的适度约束;中欧地区如捷克、奥地利的巴洛克则常带有民间艺术的活泼色彩。这种多样性证明巴洛克并非僵化的教条,而是一种具有强大适应性的设计哲学。

当代人重新发现巴洛克的价值不仅因其艺术成就,更因为它回应的问题——如何用物质形式表达精神追求——至今仍然有效。当扎哈·哈迪德设计流线型的现代建筑时,当弗兰克·盖里创造那些似乎挣脱重力束缚的结构时,我们都能看到巴洛克精神的当代回响。也许在这个图像饱和的时代,我们比任何时候都更需要真正的建筑奇迹——不是社交媒体上的视觉噱头,而是那种能让我们停下脚步、抬头仰望、重新思考人与空间关系的震撼体验。

站在德累斯顿圣母教堂重建后的穹顶之下,或凝视墨西哥城大都会教堂那覆盖整个立面的繁复雕刻时,我们恍然明白:巴洛克建筑师们用石头谱写的不仅是一座座建筑,更是一部关于人类渴望超越自身局限的永恒史诗。在这个意义上,每一座巴洛克建筑都是一扇门——连接大地与天空、现世与永恒、人性与神性的门。

资讯网

资讯网